八一四空戰是軍事迷們耳熟能詳的名字,聽得耳朵都要生繭了。但是,一九三七年八月十四日這天難道是僅只有個筧橋必提、可提、能提?當然不是,當天的中國空軍既有首次出戰的緊張與興奮,也有無功而返的失望與懊惱,更有事故誤傷的無奈與沮喪;不但有痛擊敵機的快意與舒暢,也不免有成為敵人獵物的慌張與恐懼,自然地也更有發現僚友傷亡的悲痛與哀愁。這一天,是之後將近三千個日子的第一天,同樣的悲喜歡痛,還要一次次地上演;這一天,值得好好地說道說道。

1937年8月14日,是第二次中日戰爭中雙方空中力量第一次交戰,這是此後八年兩千九百多個日子中無數次空中交鋒的第一天。交戰的雙方是中國空軍和日本海軍航空隊。中國空軍多次主動出機轟炸日軍地面及水上目標,更在上海市區、杭州筧橋、安徽廣德的上空與日本海軍航空隊發生多次空戰。本文對這首戰之日的空軍作戰,進行比較全面的探析。

|

| 日本海軍裝甲巡洋艦「出雲號」被轟炸中 |

中日航空戰力狀況

七七事變之際中國空軍的戰鬥序列有10個大隊(含航校暫編大隊),35個中隊(含4個直屬隊和航校暫編3個隊),以及一個空運隊,紙面上有305架的兵力,實際上僅有不足200架飛機。中國空軍的弱點在於本身沒有航空工業,無法生產飛機和發動機,一切只能外購。成立時間也短,人員訓練、運作制度和經驗積累不足。而且由於人謀不臧,部分外購飛機的品質以及人員訓練上有許多問題,特別是義大利製飛機及由義大利顧問主持的洛陽航校訓練出的國軍飛行員,根本無法作戰。在實戰經驗方面,中國飛行員曾經在一二八事變中與日本海軍飛行員有過少數交火經驗,如七七事變後擔任空軍前敵總指揮部參謀長的石邦藩,就是在一二八事變中受傷的;另外就是在與軍閥內戰中得到的些許轟炸偵察經驗。當時日本海軍航空隊下有13支陸上航空隊,陸基飛機375架,4艘航空母艦,艦上機130架,另外艦載水上飛機52架,共557架飛機。而日本陸軍航空隊此時有54個中隊,549架作戰飛機。一般說日本有2200餘架飛機,不確。但由於日本從1910年代開始發展航空戰力,都是採取以自製優先的方式,雖然工業實力還不如歐美,但是要補充損失毫無問題。另外也由於多年的積累,雖然和國軍空軍一樣沒有實戰經驗(日本海軍航空隊在1914年青島圍城戰以及一二八事變中有一些作戰經驗),但在制度上和人員訓練上要遠遠勝出國軍空軍。

七七事變後的準備

七七事變軍興後,國軍的重點放在華北,正根據參謀本部及德國軍事顧問團耗費兩年的時間研究擬定出的國防計畫,往華北調兵遣將。國防計畫共14條作戰方針中的首7條方針即是對華北方向作戰,從華北到華中逐次抵抗,以達持久作戰之目的;其餘7條方針則是對華中、華南以及國土內部各方面,都以警戒守備為主,就如淞滬京杭方面也僅第8條一條方針而已。國軍戰略之所以要在華北至華中大地域作戰,一是拉薄日軍兵力,二是拉長日軍陸上補給線,暴露其兵力不足、運輸力薄弱的弱點。而國軍陸軍戰力雖然不如日本陸軍,但是以數量優勢,尚可一戰。8月7日的國防聯席會議,國軍向國府軍政最高層報告說明的兵力配置計畫是要在河北、山東等地投入60個師,山西、綏遠、察哈爾15至20個師,福建、廣東等地15個師,而上海、杭州、乍浦方向僅僅10個師;彈藥油械儲備的三分之二將支應江北,僅三分之一留於江南。國軍空軍的準備工作,則先從對部隊進行調整開始。由於平日訓練耗損,許多單位的飛機不足,嚴重缺編。為了補齊編制,對其中一些單位進行縮編,把它們現有飛機轉給其他單位。如第1大隊就把其所有的諾斯羅普伽瑪 2E輕轟炸機轉交給第2大隊,補其不足;第3大隊第7隊(後稱中隊)把所有霍克三式驅逐機轉給第4、5大隊各3架;第6大隊其他隊接收了同大隊第15隊以及直屬第13隊的所有飛機;第7大隊31隊的飛機也轉給同大隊的其他單位。但即使如此拆西牆補東牆,也無法補足編制,如第2大隊在8月14日當天也僅能出動21架(編制30架)。為加強戰力,此時連杭州筧橋中央航校的訓練飛機都由教官駕駛編成暫編大隊,下轄暫編32、34、35隊。從各單位機數嚴重不足和此時的調整看來,所謂空軍停購飛機一段時間的傳言並非完全子虛烏有。或許仍有購買新機種的計畫,但是對於現有機種日常損耗的補充並不重視,所以此時才會發生嚴重缺機的情況。

在作戰方向上,空軍主力單位也正根據《冀北作戰計畫》向北調動。這個調動,並不是飛機調動而已,而是整個部隊包括人員彈藥油械零件的調動。在七七事變開始不久,空軍就已經著手部隊調動的準備,將各單位地勤人員分為兩部,一部攜帶足量油械零件趕赴華北設立作戰據點及前進機場,另一部留在原駐地維持日常運作,等到飛機移動到作戰據點後,再攜帶剩下的油彈零件趕赴前線。

當時《冀北作戰計畫》有如下的準備;

一、動員空軍部隊,充實先任作戰各隊之飛機。

二、頒佈冀北作戰部隊之軍隊區分,編成天津、南苑兩支隊。

三、增築華北機場,並擴修隴海、平漢兩路各機場。

四、對冀北作戰前進各機場地面人員之派遣。

五、對冀北作戰前進各機場油彈之集積。

六、對冀北作戰部隊之集中:

甲、天津支隊

1、第二大隊八月十一日大部集中於周家口,一部集中於信陽。

2、第四大隊八月七日全部集中於周家口。

3、第三十中隊八月十日集中於南昌。

乙、南苑支隊

1、第五大隊(欠第二十八中隊)八月十日大部集中於揚州,一部集中於淮陰。

2、第九大隊八月十日全部集中於許昌。

所以,直到8月13日時,空軍的作戰主力第2、第4、第9大隊以及第5大隊的大部全都已經調到長江以北,準備襲擊華北日軍航空兵力,以支援國軍陸軍作戰。在華東僅留第3大隊、第6大隊(缺)和其它少數兵力防衛首都南京。

|

| 1937年8月13日中國空軍部署狀況 |

日本方面,除了加派陸軍地面部隊往華北增兵外,陸海軍雙方更訂了一個航空作戰的協定。華北以陸軍航空隊為主,派出24個中隊約220架飛機作戰,海軍派出第2聯合艦空隊和第21航空隊共72架飛機支援;華中華南以海軍航空隊為主,派出第1航空戰隊(「龍驤」號及「鳳翔」號航空母艦)、第2航空戰隊(「加賀」號航空母艦)、第1聯合航空部隊(鹿屋航空隊調台北、木更津航空隊調九州大村)、第22航空隊及第12戰隊共149架飛機,陸軍航空隊則派4個中隊共40架飛機支援青島及上海方面。從這個協定可知,日軍當時重點在於華北方面,雖然不想要擴大衝突,但還是調集全國三分之一的航空兵力在這方向上。在華中、華南這廣大的地域中,海軍的航空兵力顯然僅能作為警戒之用。

淞滬會戰前的準備

以往國軍的戰史總是說淞滬會戰是日軍挑起的;我們現在知道,淞滬會戰其實是國軍引發的。由於京滬警備司令張治中一再的要求,終於讓蔣介石同意讓他派正規軍化裝成保安隊進入上海附近構築工事陣地。從軍事上來說,這個行動並不是絕對必要,因為日本在上海駐軍僅有上海海軍特別陸戰隊,兵力僅2000多人,也無重武器,只夠防守上海租界日僑聚居區,並無力進攻上海周遭軍事要點。但是這構築工事的行動卻直接威脅無縱深的上海租界,反而讓日本駐軍十分緊張而四出查看,引發了8月9日晚兩名日本官兵兩人被殺的虹橋機場事件。這個事件造成的緊張情勢進一步導致蔣介石在8月11日晚上在張治中一再慫恿之下,同意他調兵主動進攻掃蕩上海的日本駐軍。但是,國軍當時在上海附近完全沒有軍事準備。自七七事變至此時的作戰準備一直是以華北作戰為目標,根本沒有考慮過要在上海動兵。如緊鄰張治中負責的京滬分區的是滬杭分區的張發奎,負責黃浦江以東至杭州灣一帶的防務;張發奎在8月3日打電報向蔣介石抱怨,稱麾下56師奉令調江北安徽蚌埠,手中僅剩57師,不但要防守全區,還要分兵駐守杭州各機場,兵力捉衿見肘。

到了8月12日下午,張發奎發現張治中部隊有異動,還以為是張治中自作主張,遂以電報向蔣介石報告(文未電),電報中稱聽聞張治中(字文白)部隊推進至上海附近,似乎已決心自行主動進攻,自己未奉命令,不敢動作。顯然南京方面連張發奎都未通知,連他這個友軍都不知道張治中的部隊調動是蔣介石同意的。更令人瞠目結舌的是,張發奎電報中稱:「(文白兄)堅邀本區派部推進龍華。」國家的兵戎大事,竟被張治中當成有如上海灘青紅幫大佬鬥毆一般,還私下邀人助拳?

從種種文書證據顯示,七七事變之後根本沒有所謂的從南北向轉為東西向作戰的所謂軸線轉換的戰略決策存在。如果真有的話,影響整個中國對日作戰全面布局的這麼重大的戰略決策,竟然沒有形成任何正式文書,竟然沒有事先向國軍的最高層級指揮官們和其幕僚下達溝通過。而此前參謀本部和德國軍事顧問團竟然不曉得日軍有大量的機械化部隊,也不曉得國軍對付不了這些機械化部隊,還花了兩年的工夫制定從北向南逐步抵抗,從華北戰至華中的持久作戰方針,難道他們都是瀆職了嗎?

若比對日方資料,可以發現,在1937年7月,日本本土僅有兩個戰車團(聯隊),各有兩個大隊(營),關東軍有獨立混成第一旅團,另外還有數支獨立輕裝甲車中隊,這些就是今日某些論者所謂的「日本機械化部隊」。但這些部隊規模很小,根本無法左右戰局大勢。

試以關東軍的獨立混成第一旅團為例,1936年時的編制下轄獨立步兵第一聯隊(九四式輕裝甲車17)、第三戰車大隊(八九式戰車26,九四式輕裝甲車14)、第四戰車大隊(八九式戰車45、九四式輕裝甲車14)、獨立野砲第一大隊、獨立工兵第一中隊。共有4750名官兵、戰車81輛,裝甲車45輛,加上汽車,車輛總共744輛。

「日本機械化部隊」的實際威脅很小,當年參謀本部和德國軍事顧問團都不以為意,卻被今日某些論者拿來替蔣介石在上海開戰的錯誤決策文過飾非。

仔細檢證後,可以發現蔣介石突然命令在上海主動開戰,並非深謀遠慮的戰略決策,而是在親信之張治中慫恿之下,謀取政略利益的倉促決定,以至於不管是陸軍也好,空軍也好,都沒有準備。

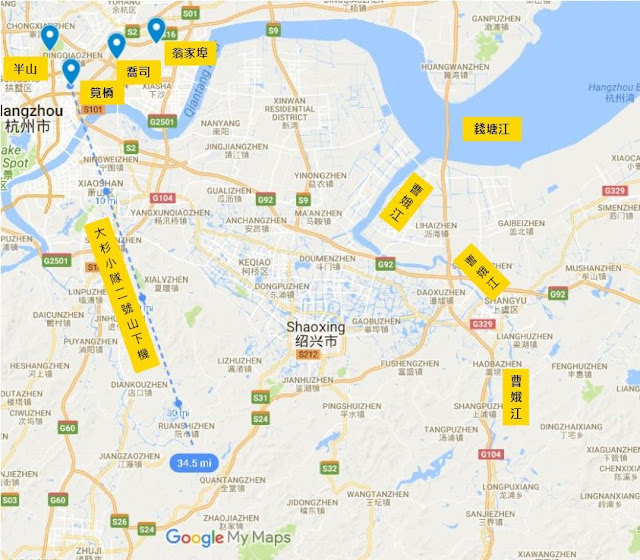

空軍方面,8月12日白天在京滬地區除了偵察巡邏及保衛首都之外,對上海作戰一無所知。一直要到13日下午14時,空軍前敵總指揮部才發出第一號作戰命令,指示華北方向空軍主力部隊在14日黃昏之前往南調動到曹娥、筧橋、廣德、揚州等地。13日當天僅有第2大隊連夜從河南周家口飛到廣德,在周家口的第4大隊及在許昌的第9大隊 一直要等到14日下午才開始移動。

這個時候,日軍在上海還沒有機場。日本海軍上海特別陸戰隊也僅有2000多人,兵力不足以離開上海租界,佔領郊區還有相當距離外的龍華機場或虹橋機場,所以航空兵力的支援還得靠航空母艦的飛機以及從大村及臺北派出的中型轟炸機(九六式陸上攻擊機)。13日深夜日本第三艦隊司令長谷川清下令在第二天派機轟炸南京、廣德、杭州、南昌諸機場,首先殲滅國軍航空兵力。但在這同時,東海上生成一個颱風,把他的計畫完全打亂。第1航空戰隊的「龍驤號」、「鳳翔號」航空母艦在12日從佐世保出港,雖然已經接近目的地舟山群島,但為了躲避颱風,折返到濟州島附近,距離過遠,無法出擊。已在舟山群島附近的第2航空戰隊「加賀號」航空母艦受令要轟炸南京、廣德、杭州機場,但因風浪過大,飛機無法起飛。在大村的木更津航空隊更不用說,連目標都沒有指定。而受颱風影響較小的台北鹿屋航空隊,14日下午的指定目標為南昌。所以,我們不妨這麼說,由於天公作美,14日早晨中國空軍作戰都沒有遇到日機干擾。

八一四轟炸上海

14日早上,中國空軍根據凌晨2時下達的空軍第二號作戰命令,出動了幾乎所有在華東的部隊,執行偵察及轟炸任務。因各大隊大隊長幾乎都到南京參加作戰會議,主要由副大隊長率領出動作戰。 |

| 1937年8月14日當天上海要地圖 |

全日第6大隊出動多架次執行偵察。第3隊和第5隊偵察長江吳淞口、黃浦江及上海狀況。第4隊則從淮陰出發,對青島、山東南部、連雲港、淮北沿岸進行偵察。

早晨0800時,暫編大隊35隊(航校高級偵察組)隊長許思廉率3架新可塞式(V92C)偵察機,各攜50公斤炸彈4枚,由筧橋起飛轟炸上海租界日軍警戒區東部的公大紗廠。因天候不佳無法發現目標而折返。

0840時,第2大隊副大隊長孫桐崗率領21架諾斯羅普伽瑪 2E 式輕轟炸機,共攜帶250公斤炸彈14枚,50公斤炸彈70枚,由廣德出發經昆山至上海,自0950至1010時,分別轟炸吳淞口日艦及公大紗廠及匯山碼頭。轟炸日艦並未命中,僅有至近彈數枚。衣復恩回憶,第九中隊到達虹口的日本海軍上海特別陸戰隊司令部上空時,雲高僅800英尺,他們飛得很低,通過三次才投下炸彈。停泊於日本郵船碼頭(即匯山碼頭)與日本總領事館之間的日本海軍第三艦隊旗艦「出雲」號裝甲巡洋艦的航泊日誌記載1023時(東京時間1123時)3架中國飛機投下7枚炸彈,落於艦首300米處。第2大隊轟炸完畢於1100時返回廣德機場僅15架,其餘6架因天候關係,分別降落於嘉興、長興、揚州等機場。

暫編大隊34隊(航校高級驅逐組)的6架霍克機原被指派替第2大隊護航,因天氣不佳,未能會合。

0920時,第5大隊大隊長丁紀徐率24隊霍克3式驅逐機8架,各掛250公斤炸彈1枚,從揚州起飛沿長江到上海,在南通附近長江水道上發現一艘約1300噸的日本驅逐艦。丁紀徐8機從2000呎高度對其俯衝投彈,報稱該艦開始加速迴旋走避,以機關槍砲反擊,副隊長梁鴻雲投彈命中艦尾,艦首向左側約40度,艦身偏側航駛。根據日方紀錄,這艘驅逐艦是日本海軍樅級二等驅逐艦「栂」號(ツガ),排水量770噸,早上1000時在通州水道被8架中國飛機轟炸,沒有被炸中,都是至近彈,有輕微損傷。當日下午它進入上海港(黃浦江段),和另一艘樅級二等驅逐艦「栗」號(クリ)輪流擔任護送日本民船出入上海的任務,如8月15日晚2000時即護送日本郵船會社17000噸的郵輪「龍田丸」至吳淞口。「栂」號驅逐艦在二戰開始時參加了香港作戰,其後擔任南海和台灣海峽護航任務,最後於1945年1月15日在澎湖馬公附近被美國第38機動部隊的航空母艦飛機炸沉。

|

| 樅級二等驅逐艦「栂」號(ツガ),上海,1937年8月 |

|

| 樅級二等驅逐艦「栗」號(クリ),上海,1937年8月 |

上海首次空戰

由於早上受到國軍飛機的攻擊,雖然沒有多少損傷,長谷川清在1030時下令使用一切可用的飛機攻擊上海附近的國軍機場,除了出動「出雲號」和「川內號」輕巡洋艦的九五式水上偵察機轟炸虹橋機場外,也命令台北的鹿屋航空隊在下午出動,目標改為杭州筧橋及安徽廣德機場。1324時,「出雲號」的九五式水上偵察機起飛,由山崎良平三空曹駕駛,飛行長宮田旻大尉擔任觀察員。5分鐘後,「川內號」的水上偵察機也起飛,由森澄夫三空曹駕駛,藤岡與一一空曹任觀察員,兩機各帶兩枚30公斤炸彈轟炸了虹橋機場及閘北國軍陣地。「出雲號」的飛機在1348時降落,1400時被吊起重新加油整備,1510時又再度起飛擔任警戒。「川內號」的森澄夫也差不多於同一時段再度起飛。

1420時,第5大隊24隊隊長劉粹剛率霍克三式驅逐機3架,各掛250公斤炸彈1枚,從揚州起飛轟炸虹口日本海軍特別陸戰隊司令部。1540時從1800英尺(550米)高度俯衝投彈,落彈離目標800米。此時,巡邏中的森澄夫發現空中有6架第2大隊的諾斯羅普伽瑪2E輕轟炸機及3架霍克三式驅逐機。他憑藉高度優勢,對左下方一架霍克三式驅逐機俯衝而下,佔位在後上方以機前固定的單挺7.7毫米機槍開火,從100米距離射擊至50米,霍克機隨即冒出黑煙落下。此機正是24隊副隊長梁鴻雲的2410號機,最後墜落於離上海20公里處,梁鴻雲重傷送醫不治。另外袁葆康的2406號霍克三式機的機輪機械被高射砲火擊傷不能放下,在虹橋機場迫降時翻覆,機毀人無恙。

1440時,暫35中隊長許思廉率新可塞式機3架,每架裝35公斤炸彈4枚,從筧橋起飛,抵達公大紗廠,依次單機俯衝投彈後,雖然3架飛機都被高射砲火擊傷,仍安返筧橋機場。

1445時,第5大隊25隊隊長胡莊如率霍克三式3架,各掛250公斤炸彈一枚,從揚州起飛,目標也是虹口日本海軍特別陸戰隊司令部。1550時抵達目標上空,視線惡劣,轟炸效果不明,投彈後於1720時返抵揚州。

1440時和1540時,第2大隊派出諾斯羅普伽瑪2E輕轟炸機21架(部分從外場起飛),共掛250公斤炸彈18枚、120公斤炸彈22枚、50公斤炸彈26枚,由副大隊長孫桐崗率領,分兩批自廣德出發,一隊攻擊各碼頭及黃浦江上日軍艦艇,一隊攻擊虹口日本海軍特別陸戰隊司令部一帶。各於1600時和1700時到達目標投彈,於1710時和1750時飛返廣德。官方記錄雖稱分兩隊,其實國軍飛行員未能保持大編隊,而是以3至6架的小編隊到達目標區,時間也拖得較長。

第2大隊11隊顧兆祥駕駛的1107號機被高射砲火擊傷發動機,在虹橋機場附近農田迫降翻覆損毀,但他和轟炸員葉雲喬都無恙,收拾後步行至機場。

第2大隊14隊李傳謀所乘的1408號機也被高射砲火擊傷,在常州附近墜毀,李傳謀陣亡,機上另一名乘員不詳。根據龔業悌著《抗戰飛行日記》,同機者是和他及李傳謀同期(航校6期)的水鏡(建)磐。有資料稱當日水建磐是駕駛員而李傳謀為轟炸員,對日本上海陸戰隊司令部投彈後飛機為高射炮火擊中,李傳謀負傷。水建磐嘗試將受傷的飛機飛回廣德機場未果,墜毀於常州附近,水建磐輕傷,李傳謀傷上加傷而陣亡。水建磐在抗戰後期曾任飛美製B-24轟炸機的八大隊大隊長。

第2大隊有另兩架飛機遭日軍高射砲火擊傷,但安全返回廣德降落。

|

| 日本海軍九五式水上偵察機 |

上海二次空戰

第2大隊9隊祝鴻信駕駛的907號機在準備轟炸時,被「出雲號」山崎良平駕駛的九五式水上偵察機攻擊,前擋風玻璃被擊碎,轟炸員任雲閣當場陣亡,祝鴻信左腕負傷但仍將受創的飛機安全降落在虹橋機場。顧兆祥和葉雲喬從他們迫降的飛機扛著降落傘和後座機槍走到機場時正好看到907號機降落,祝鴻信渾身浴血,坐在駕駛艙裡無法動彈,看到同是航校3期的同學顧兆祥走過來很是意外,還驚喜地打了招呼,但後座任雲閣抱著機槍已經沒有氣息,顧、葉兩人隨即協助將祝鴻信及任雲閣遺體從機上移下(見《中國之翼第三輯・諾斯洛甫揚威海疆》)。有某些文章引用《寶山史志》稱907號機迫降在北邊靠近長江的寶山縣楊行鎮小宗村,不確。若細究《寶山史志》的記載,其中除了乘員姓名混淆錯誤外,更稱迫降的飛機是雙翼機,駕駛員死亡而後座機槍手重傷。但907號機是全金屬單翼機,傷亡狀況也正好相反,而且在虹橋機場降落之事確鑿無疑,所以很顯然是提供資料給《寶山史志》的回憶者張冠李戴,而寫文章的引用者考據不力。檢諸紀錄,8月16日從蘇州往上海轟炸的第6大隊3隊303號機被日機重創,駕駛員桂運光陣亡,後座觀察員黄文謨雖負重傷仍勉強將飛機安全迫降,但於3週後傷重死亡。考慮到時間、地點、傷亡狀況,或許這架美製道格拉斯O2MC雙翼雙座偵察機才是《寶山史志》裡提到的那架飛機。

1550時,暫34隊隊長周庭芳率領1架霍克三式機,攜帶50公斤炸彈2枚和18公斤炸彈5枚,以及5架霍克二式機,各掛18公斤炸彈6枚,由杭州出發轟炸公大紗廠。1630時抵達目標,從8,000英尺高度俯衝投彈,於1710時返抵杭州。哈虎文的霍克二式機在回程中油盡迫降於嘉善農田中,損毀狀況不詳,哈虎文經兩天跋涉於16日徒步走至嘉興機場。在投彈之後,周庭芳並曾對一架日本水上偵察機開火射擊,戰果不詳。

國軍戰史記載此霍克機隊由「暫34隊劉領賜」領隊,一些書籍誤植為「暫34隊隊長劉領賜」,其實真正領隊的是隊長周庭芳。暫34隊是由筧橋航校驅逐組教官編成,當時周庭芳是組長,自然順理成章擔任隊長。官方文字之所以會有隱諱,當與周庭芳日後經歷有關。周庭芳回憶在1938年8月6日在昆明空戰時,自己擊落一架日機,此功卻被國軍空軍司令周至柔給予同隊另一位未開槍的飛行員,他很是憤慨。此事日期不見得正確,但很顯然他和周至柔之間有嚴重矛盾,長時累積後終於在後來爆發衝突,以至於他在1943年被下獄,直到1945年才保釋出來,擔任空軍閑職。1949年從大陸撤退時,周庭芳選擇不到台灣,反而投入解放軍空軍。或許就是如此,國軍戰史裡才會把他的名字抹掉。但周庭芳在解放軍空軍中也很快地被邊緣化,1952年轉業到地方當司機,在後來的歷次政治運動受到很多衝擊。

|

| 諾斯羅普伽瑪2E輕轟炸機 |

根據「出雲號」九五式水上偵察機觀察員宮田旻大尉的記述,他和山崎空曹在1500時起飛後飛向上海西邊,在雲上巡邏警戒,雲層不密,可以看到地面交戰的戰線。一段時間後,發現從西邊擦着下面低雲有3個黑點飛來,認出是國軍飛機,高度大約是2000米,低他們1000米。山崎空曹背著陽光從側面接近,國軍飛行員沒有察覺,等到3架飛機被自己的機翼遮住後,山崎空曹隨即傾轉機身,以高角度俯衝而下,衝到國軍長機後上方50米處佔位,諾斯羅普機的後座機槍手將機槍轉向水偵機,開始射擊,槍口火光非常清楚,曳光彈從水偵機機翼間掠過。其它兩架國軍僚機向右滑移拉開距離,準備要從旁對日機開火射擊,但是已經來不及了。山崎開火射擊三次後,國軍長機引擎冒出黑煙帶有火光,頭朝下墜入雲海之中。山崎隨即爬高,脫離國軍僚機。這架諾斯羅普長機,顯然即是祝鴻信的907號機。

接著,他們發現從南方有一架雙葉機和一架單葉機快速接近,判定是戰鬥機,非常緊張地準備接戰。山崎空曹偏西全速爬高,宮田則換上新的彈匣。當佔有高度優勢的國軍雙翼機從前側方接近到2000米處時,可清楚地辨識出是寇蒂斯霍克式戰鬥機,雙方繼續快速接近。200米…100米…50米,國軍飛行員的擋風眼鏡閃閃發光,黑色飛行帽下,臉頰、鼻子、嘴巴看起來出奇地大。霍克機開火,山崎突然加大馬力爬升閃避,一時之間宮田只看到藍色的天空。水偵機隨即橫轉並急降進入雲間,宮田看到霍克機藍白條紋相間的尾翼在面前,也抓緊機會射擊。接著雙方使出渾身解數,或轉或降,但都沒有佔到決定性的好位置。宮田雖也用後座機槍開火數次,恐怕也是意思意思而已,聊勝於無。甩開霍克式機之後,單葉機也趕到對水偵機攻擊,最後也被甩開(雖然在這記述中宮田稱雙葉機和單葉機都被擊中墜落,基本上可以當成宣傳文字忽略不計)。空戰完畢,宮田發現右翼支柱被擊斷,中彈多發,隨即指示山崎空曹返回「出雲號」。「出雲號」航泊日誌記載「1805時(按,東京時間,上海當地時間1705時),飛行機揚收。」

國軍方面戰史稱,「……有敵偵察機一架,混入我隊偷襲,我以三機編隊隊形防禦之,祝鴻信駕九〇七號機曾與對戰,全正熹駕九〇二號機向敵機追擊兩次。」當然,沒提周庭芳。

周庭芳回憶稱:「……"八一四",我擔任杭州筧橋航空機師驅逐機組組長,並擔任臨時高級組三十四隊隊長。蔣堅忍任副校長。我隊分配每機150公斤炸彈,起飛後飛到上海公大紗場上空(敵占區),將炸彈全部投下,正準備返回時,我突然發現敵偵察機一架在我機正前方,我向它打了一發機槍子彈,敵機掉頭向我下方溜走。」

根據其它來源資料綜合,暫34隊的6架霍克機抵達上海附近時與一架日本水上偵察機反向擦肩而過,由於雲霧繚繞,又反應不及,也就沒有追擊,繼續往目標區公大紗廠而去。此架偵察機不知是「出雲號」還是「川內號」的飛機。1630時抵達目標區投彈後,各機在上海市區上空盤旋,以增加地面軍民士氣。在脫離上海前,周庭芳與隊員王志愷,與一架日本偵查機對頭遭遇,周庭芳向它開火,最後被它逃入敵防空炮火圈內而作罷。

相互比對可知,宮田旻的記述與國軍資料相當吻合。山崎和宮田的水偵機先是攻擊三機編隊的國軍諾斯羅普轟炸機,將長機擊中下墜,但未跟國軍僚機糾纏,隨即脫離戰鬥。被山崎和宮田擊中的諾斯羅普飛機,無疑地是祝鴻信和任雲閣的907號機,雖然任雲閣陣亡,祝鴻信負傷,飛機本身僅僅被擊傷,仍能安全降落虹橋機場。宮田後來對頭遇到的雙葉霍克機,應該就是暫34隊隊長周庭芳的霍克三式驅逐機。最後加入戰團的單葉機,應該是第2大隊9隊全正熹的902號機。全正熹顯然不憤祝鴻信被擊落,因此追上來攻擊水偵機──所以戰史稱「追擊兩次」而非僅「射擊兩次」。不過這個資料提到的「隊員王志愷」,頗有疑問,因為王志愷是第4大隊21隊的飛行員,應該不是暫34隊,此日並未參加上海戰鬥。

中山雅洋《中國的天空》稱九五式水偵機與霍克機纏鬥20分鐘,後來躲入雲中逃脫。實際時間可能沒有這麼久。周庭芳於1630時抵達上海東部公大紗廠,投彈後還得花點時間才能遇上山崎和宮田的水偵。祝鴻信907號機被擊中負傷應在1640時左右(可能是他將炸彈誤投在租界大世界遊樂場附近,時間是1643時,見後誤炸租界之討論),而「出雲號」在1705時將水偵吊起,顯然時間不夠纏鬥足足20分鐘。另外,中山雅洋稱水偵機躲入雲中逃脫,國軍其他資料稱水偵逃入敵防空砲火圈,並無矛盾,純是視角不同而已。

有某網路文章稱山崎和宮田的水偵為逃避周庭芳追擊,降落過急,機身折斷,兩人拋出機外,被小艇救起,遂認定是水偵是被周庭芳擊落,此說不知是據何所本?由於機翼支柱被擊斷,落水時部分機翼受損是有可能,但不至於到機身全毀的情況,否則「出雲號」航泊日誌也不會記載在1705時吊起水偵機。宮田旻也稱整備員連夜趕工,第二日凌晨時已將飛機損害部分修復。此語與「出雲號」航泊日誌紀錄相符。8月15日該艦出動水上偵察機3個架次,轟炸國軍陣地,首次在凌晨0515時。所以周庭芳此次空戰應只是擊傷這架水偵機,並未擊落。

|

| 「出雲號」1937年8月14日航泊日誌(日本海軍使用東京時間) |

轟炸戰果

此日國軍空軍轟炸戰果並不理想。由於颱風影響,上海上空日軍缺乏空中掩護,雖有空戰,國軍飛機基本上是來去自如,本是最佳的機會。但是國軍飛行員訓練不足,由於低雲關係,飛行高度比平日訓練轟炸高度要低,反而增加了誤差。而將驅逐機用攜帶炸彈執行轟炸任務,更難發揮效果。整體來說,轟炸結果幾乎無一命中目標,反而誤炸了公共租界(見後討論),還差點炸中黃浦江上的英美船艦。

國軍飛機對美國亞洲艦隊旗艦「奧古斯塔號」(USS Augusta)重巡洋艦投下兩枚至近彈,落於艦旁20公尺處,炸彈破片造成船體微傷。而英國重巡洋艦「坎布蘭德號」(HMS Cumberland)雖然在前後砲塔頂部都漆上大幅英國國旗,國軍飛機仍然對其投彈,落於艦旁40餘公尺處。

|

| 國軍飛機投彈誤差甚大,紅圈為日本「出雲號」裝甲巡洋艦 |

|

| 美國重巡洋艦「奧古斯塔號」(USS Augusta)差點被國軍炸彈命中 |

杭州筧橋空戰

國軍空軍第4大隊在前一天(8月13日)接到作戰命令,準備在14日由周家口移動到杭州筧橋。14日上午1000時,各大隊長遵令至南京與周至柔等開作戰會議,高志航自也在列。下午1300時,第4大隊21、22、23隊各9架由隊長李桂丹、黃光漢、毛瀛初率領起飛,航向杭州筧橋機場。途中天候惡劣,低雲大雨,影響飛行航向的確認。其中21隊及23隊於1700時許先後抵達筧橋,22隊隊長黃光漢因擔心迷途而油料不足,先到廣德落地加油,再飛至筧橋,此時還在途中。高志航則由南京搭乘一架DC-2運輸機剛剛抵達筧橋,在獲得場站人員告知發現有敵機來襲後(按,應是杭州周遭各機場人員發現日機蹤跡,當時尚無對空哨戒網,那是日後陳納德才組建的),高志航與部分已加油的21隊隊員遂駕機起飛。由於原先對華北作戰的計畫,第4大隊整備人員不是已經派去到華北準備前線機場,就是已經在周家口或者正在前往周家口途中。現在大批飛機臨時來到筧橋機場,場站人員嚴重不足,還得由飛行員互相幫忙加油及搖車啟動引擎,23隊的飛機就在最後才起飛。

台北的日本鹿屋海軍航空隊在中午接到長谷清的命令後,隨即準備出動。於1355時至1405時間杭州、廣德空襲隊各9架以3架小隊編隊順序起飛,各載250公斤炸彈2枚。途中氣象惡劣,難以發現地標,導航極為困難。杭州攻擊隊三個小隊無法維持大編隊,分散後自己找地標,散散落落地飛向目標區。

攻擊筧橋機場的指揮小隊(新田慎之少佐)過錢塘江後沒發現筧橋機場,東繞西繞繞到北邊太湖才確定方位,回頭往杭州飛。可能就是他們的機影讓國軍場站人員發出了空襲警報。1715時從東南向右轉朝西南飛後,在杭州北西約30海浬處與3號機(桃崎意喜雄)失散,1號機與2號機在層雲中一直沒有發現目標,所以沒有投彈即返回台北。三號機(桃崎)下落不明。

到目前為止的考據,認為指揮小隊3號機(桃崎)應是最早竄入筧橋機場投彈的日機。

國軍戰史稱:「……一機由東北進入,向機場中修理廠附近投彈,中鐵道上之油罐車,該機投彈後即向右後轉彎,當遇高大隊長及廿一隊分隊長譚文兩機尾隨攻擊,立被擊中,敵機起火落於半山附近。」

半山在筧橋西北約6公里,距離很近。不曉得國軍有沒有派人去搜索日機殘骸,取得證物?如果有的話,會減少很多後日的疑惑。

鹿空第3小隊(小野津駕駛,大杉忠一大尉偵察)在浙江境內離杭州約100海浬處與3號機(三井敬之駕駛)失散。1號機(大杉)與2號機(山下睦夫駕駛,大串均偵察)折向東北,繞經紹興,由錢塘江口進入內陸。經杭州市區轉東北向筧橋方向飛行,於1715時發現筧橋機場,但兩架日機因密雲而彼此失去目視接觸,第一次通過機場上空時也未能投彈。他們掠過機場後隨即180度反轉,從東北方向再次飛過機場。此時有多達20架國軍飛機在機場上空,他們這次飛越並投彈時,就已經被多架國軍飛機攻擊。他們投彈完畢,左轉往南逃逸。1號機(大杉)在機場上空中彈兩發。2號機(山下/大串)除了在機場上空被攻擊外,有3架國軍飛機追過錢塘江,在1740時、筧橋機場170度方位、距離30海浬(55公里/34.5英里)處再度對其攻擊。2號機(山下/大串)左發動機中彈損壞,但仍掙扎飛回台北,因起落架不能放下,以機腹著陸中破。後來檢查,發現機身共中彈74發,日軍決定不予修復,機體運回本土展覽,宣傳日本航空技術高超、飛行員勇敢堅毅。此機因沒有修復,不再投入戰場,應該算是擊落(戰損),算入國軍戰績。

|

| 第3小隊2號機在台北以機腹迫降,中破 |

在此稍提一題外話。在空戰研究時,通常不以是否回到機場降落或迫降來評定戰損(使用「戰損」要比使用「擊落」、「被擊落」更為精確),而是以最後能否修復重回戰鬥序列為準。作戰受傷的飛機即使迫降在機場以外地區,只要能夠修復,就不能算戰損;而即使是迫降在機場內的飛機,一樣也有可能因機體破損過重而被廢棄(write off),這些自然要算是戰損。尤其這個時期的機場往往只是草地機場,迫降在機場內和迫降在機場外,沒有太大差別。

例如此日國軍二大隊損失的一架諾斯羅普伽瑪 2E轟炸機(顧兆祥/葉雲喬),被高射砲擊傷,迫降於虹橋機場外,機毀人無恙。二大隊另一架諾斯羅普伽瑪 2E轟炸機(水建磐/李傳謀),被高射砲擊傷,墜毀於常州,李傳謀陣亡。霍克三式驅逐機(袁葆康),被高射砲火擊傷,機輪被擊傷不能放下,迫降於虹橋機場時翻覆,機毀人無恙。這些或迫降或墜毀,或在機場外或在機場內,但同樣是被高射砲擊中而導致的損失,無法修復重新飛行,自然只能算成被高射砲擊落。否則如袁葆康飛機的損失難道要算成意外事件?

目前一般考據認為失蹤的第3小隊3號機(三井)被21隊李桂丹、柳哲生、王文驊共同擊落,地點不詳,但中山雅洋稱落於杭州與西山間。

鹿空第4小隊(石俊平大尉)在寧海附近繞了一圈才確定方位,飛往杭州,再繞往東北方向。在1735時從東北方向進入,轟炸了筧橋機場東北約8公里的喬司機場。

由於來不及加油就起飛應戰,第4大隊21隊和23隊在空戰後有多架霍克機油盡飄降回場(dead sticking),但還是有2架飛機發生油盡迫降而損失的事故。21隊隊員金安一在攔截日本轟炸機時受輕傷,回場時油盡停俥,撞到高射砲兵的營房,倒栽在農田中,機損人微傷。而另一隊員劉樹藩則是在起飛時油盡失速撞樹,機毀人亡。

第4大隊22隊在廣德落地加油後,啟程繼續前往筧橋。在途中樂以琴和張光明看到有日機數架身影,搖機翼提醒隊長黃漢光注意,但黃漢光一心要在命令規定時刻前飛抵筧橋,不予理會。當他們抵達筧橋上空,看見地面火光,才知筧橋已被攻擊。樂以琴和張光明趕往錢塘江口搜索攔截,一無所獲,遂返回筧橋,落地時約1800時許。

22隊在從廣德至筧橋途中所見機影,很可能是日軍指揮小隊。從此點資料及發現地面火光來看,22隊抵達筧橋上空的時間大約也就是日機轟炸筧橋時間。而樂以琴和張光明之所以會往錢塘江口搜索,自然也有所依據,見下文討論。

除了樂以琴和張光明外,另22隊分隊長鄭少愚亦報追擊一架敵機至曹娥江並將其擊落。

早期有一種說法,認為鄭少愚攻擊的日機是廣德攻擊隊第2小隊(梅山孝次中尉)2號機(小川仁三)。第2小隊在廣德各投下一彈後,梅山中尉決定脫隊繞道杭州筧橋去投剩下的另一枚炸彈,是為對筧橋的第三波轟炸。

但是廣德攻擊隊轟炸廣德時以經是1840時,當日筧橋日落是1843時,第二小隊抵達筧橋時已經是1910時,天色已暗,鄭少愚不太可能升空追擊。

目前一般認為鄭少愚攻擊的日機是第3小隊2號機(山下/大串),先在筧橋機場上空被高志航攻擊,後來又被鄭少愚攻擊,誤報擊落,實際逃脫。

前述的一些考證,筆者認為是不正確的。鄭少愚攻擊的日機絕非第3小隊2號機(山下/大串),而21隊李桂丹、柳哲生、王文驊攻擊的也應該不是第3小隊3號機(三井)。下面是筆者自己的考證。

按官方戰史,鄭少愚的交戰經過是:

「另一敵機由杭州向筧橋方面進入,見我機有備,未投彈即轉彎向雲中逃去,時天候惡劣,雲高約七、八百呎,該機入雲後即向錢塘江口方向逃奔,此際廿二隊分隊長鄭少愚甫加油起飛,乃升至雲上飛向錢塘江口攔截。過翁家阜機場,低空無雲,敵機出雲後,即為鄭分隊長所見,乃尾追過曹娥江始得佔位攻擊,當將該機右發動機擊中起火,旋後熄滅,該分隊長再行後上方及後下方連續攻擊六、七次,子彈射罄敵負重傷墜落錢塘江口。」

這個記載其實會引出至少三個問題。

第一,22隊先在廣德降落加油,再飛至筧橋,此處稱鄭少愚甫加油起飛,難道鄭少愚脫隊飛到筧橋,並未與其它隊員一起先至廣德?但是已知紀錄中都稱22隊全隊並未分散,至廣德加油,再飛到筧橋。從廣德到筧橋途中,分隊長樂以琴和隊員張光明曾在雲中看到不明機影。從這點可以推測,這些機影有可能是日軍指揮小隊的飛機──該小隊迷航錯失筧橋,一直往北飛到太湖才回頭,最後還是沒找到筧橋。那麼22隊飛抵筧橋上空的時間也大略可以推定跟筧橋被轟炸的時間接近。這也可解釋鄭少愚的參戰。不過,這是問題但非關鍵問題,不妨擱置。

第二,此處的描述是敵機「…即向錢塘江口方向逃逸」,鄭少愚也是「…升至雲上飛向錢塘江口攔截」,最後「…敵負重傷墜落錢塘江口」。什麼是「錢塘江口」?「錢塘江口」就是「錢塘江的下游出海口」,也就是說,日機和鄭少愚都是向東或東南沿著錢塘江往出海口飛行。

「翁家阜機場」是一個線索。翁家阜在筧橋東北約15公里,喬司東北約7公里。錢塘江在此地東邊約8公里處折而向東行約20公里,再折向東南,然後支流曹娥江從錢塘江南岸注入。由於是沿錢塘江往下游飛行,自會經過曹娥江口,之後兩岸後縮,在此處擊落日機,自然就是錢塘江寬達10至30公里的出海口了。

但是,根據日軍戰鬥詳報,第3小隊2號機(山下/大串)並非沿錢塘江東飛。它跟1號機(大杉)都是從杭州向筧橋方向進入,第一次通過筧橋時因雲未投彈,然後左轉180度,再次通過才投彈,然後左轉向南,橫越錢塘江,在離筧橋機場170度方位、30海浬(55公里/34.5英里)處被3架國軍飛機攻擊。此地在內陸,離海數十公里,怎麼樣也不能說是錢塘江口。

也就是說,雙方的飛行方向和交戰地點完全不符。

第三,更有出入的是,山下機是左發動機中彈,右發動機安然無恙。

而當日鹿空第3小隊《杭州(筧橋)飛行場爆擊空中合戰圖》中,追過錢塘江並在1740時攻擊2號機(山下/大串)的國軍並非單僅1架而是3架。8月15日中央社電中,稱前一天擊落日機3架,1架在半山,1架在蕭山,1架在錢塘江。蕭山在錢塘江以南,距離筧橋約15公里,正好是約170度方位。這意味著21隊李桂丹、柳哲生、王文驊三人很可能才是第3小隊2號機(山下/大串)的第二波攻擊者,僅僅加重了它的傷勢,但仍讓其逃脫。

第2小隊在轟炸後突然脫隊。原來他們各僅投下一枚炸彈,領隊的梅林孝次中尉決定繞道筧橋去轟炸。第2小隊在1910時通過筧橋投下炸彈,之後與3號機失散,該機自行飛回台北。原本2號機(小川)油箱僅中一彈,問題不大。但是為了搜索及等候失散的3號機,1號機(梅林)和2號機(小川)在空中多停留了40分鐘才開始踏上歸途。這就出了問題。

在2144時2號機(小川)拍發電報給鹿空司令部,稱燃料還剩約10分鐘,位置距離基隆約10海浬,可能要迫降。2153時,2號機(小川)迫降在基隆港內社寮島燈塔附近水面,大破損毀不能使用。由於所受傷害並不影響飛行性能,且飛行過久而致油料耗盡,此機不當被認為戰損,而應當算是操縱不當而導致的事故。

干擾日軍廣德攻擊隊的不是別人,正是暫34隊隊長周庭芳。他在上海擊傷「出雲號」的九五式水上偵察機後,返回筧橋機場。根據先前從筧橋到上海單程約40分鐘的飛行時間估算,他回到筧橋機場當在1730時以後,沒有趕上與杭州空襲隊的空戰。

他回憶道:「我率隊飛回到筧橋。在機場上,副校長蔣堅忍說:『現在已是下午五點五十分了,這時有九架飛機經過筧橋,向南京方向飛去,你的油到南京夠用不?』我回答說:『油夠用。』蔣(副)校長要我單機到南京截擊敵機,我考慮到浙江酒安(按,周庭芳記憶有誤,應是安徽廣德),有30-40架我方僅有的轟炸機(按,即第2大隊諾斯羅普伽瑪2E輕轟炸機)停在機場,估計敵機有可能襲擊我酒安機場因此我做了兩手準備,即先趕到酒安機場截擊,如果截擊不著,再趕到南京。」

這9架敵機即是廣德空襲隊的飛機。根據日軍戰鬥詳報,他們此時的航路是由浙江天台往太湖西岸,這個航路如果繼續延伸,正好是往南京的方向;而且根據詳報上的時間推算,它們會在約1740時通過喬司機場附近。蔣堅忍在1750時左右得到報告,判斷它們是往南京方向,完全吻合。

蔣堅忍為何僅找周庭芳而不找暫34隊其它飛行員或第4大隊?從前文可知,暫34隊當日可用的霍克三式僅周庭芳所駕的一架,其餘的都是霍克二式(老霍克),速度過慢,根本無法追上日本海軍的九六式陸上攻擊機。而日機才剛剛攻擊完筧橋機場,第4大隊其餘飛機要不是油盡降落還需要重新加油,就是還在空中尚未回場。唯一可用的,還真只有剛剛降落的周庭芳。

而油料方面,蔣堅忍和周庭芳討論的只是單程油料,並非來回油料,因為他們兩人都知道,追到南京、打完空戰後可以就近找南京附近機場降落,而且天色已晚,當晚也沒有必要再飛回筧橋。

周庭芳顯然是個能夠自主思考的軍官,他瞭解廣德機場的重要性,所以自行決定要先到廣德再赴南京,而偏偏就讓他猜對了。由於他是直飛廣德,雖然晚些起飛,反而趕在繞經太湖西岸的日本轟炸機群前面,在他們抵達廣德前就先期到達。

當他趕到廣德上空時,日轟炸機群正在廣德西北的南湖上空向東南做大轉彎,將要進入攻擊廣德機場的轟炸航路。

他回憶道;「當我機抄近路趕到酒安機場附近上空時,敵機九架正在西北頭上,準備向機場轟炸,於是我立刻用信號槍打了一槍,又用自動機槍打了一梭子彈報警。接著,我單機朝著敵長機連續射擊,同時不斷變換飛行動作,直上直下,又由下而上,七上八下地衝到機場上空,猛一看我機三、四十架都停在機場上,處境十分危急。」

周庭芳此時僅能單機硬上,對長機和其它多架飛機射擊,並以飛行動作干擾日機投彈。或許是他的干擾真的有用,日機投彈15枚,都偏離到機場之外,沿機場邊排列整齊的諾斯羅普轟炸機都沒有被炸中。而他也對鹿空第2小隊2號機(小川)射出了那一發「命運之彈」。雖然結果不能算是他的直接戰績,畢竟仍然間接地造成了日軍的損失。

他在1900時左右在黯淡光線中降落在廣德機場,廣德當日的日落時間是1846時,而筧橋日落時間是1843時。從這時間來看,某些文章認為22隊分隊長鄭少愚攻擊的是額外繞道去筧橋轟炸的第2小隊2號機(小川),顯然不確。因第2小隊在筧橋投彈是在日落之後的1910時,天色已暗,鄭少愚不可能在此時起飛應戰,而就算起飛,也看不到日機。

27隊有6架許來克飛機因天色過暗,找不到曹娥機場而折回至筧橋機場。但是在接近時,又遭到地面砲火射擊,幸好無嚴重損傷完成降落。但機場飛機過多,停得很散亂,2709號許來克在落地時撞到2206號霍克三式機,雙機都受損。

當晚高志航主持的檢討會中,27隊隊長孟廣信想要提出檢討兩次誤擊事件,但是被高志航瞋目喝止,不了了之。國府空軍機種龐雜,訓練課目中也沒有敵我辨識課程,雖然說誤擊在所難免,情有可原。但是問題發生了,就該檢討並找出解決方案,而不是置之不理。這敵我辨識問題許久都沒有解決,這之後還發生多次誤擊事件,其中最知名的是1937年10月1日,航校7期學員彭周在沒有命令下自行駕霍克機升空,擊落了第8大隊19隊的亨克爾He-110A0 轟炸機,機上包括19隊副隊長周蓮如等六人皆罹難。

此事其實也側寫出高志航的性格,好意氣炫膽力,全局觀稍有或缺。後來高志航在蘭州接蘇製飛機時,炫耀自己飛行技術,不聽講解即登機飛行,又跟蘇聯教官發生衝突,導致隊員接機訓練不夠紮實,在他帶隊飛周家口時耗油過多,又逢迷航油盡迫降損失多架新機。

14日傍晚,原本欲調襄陽但因雨受阻於吉安的第8大隊30隊有3架馬丁B-10轟炸機起飛往南京大校場,其中由馬興武、張錫祐駕駛的3006號機在臨 川上空失事墜毀,機員殉難。

事實上,這不僅僅是一枚炸彈而已,而是由多架飛機、多枚炸彈引起的,自然不可能是都被高射砲火擊傷。

上海租界本來就是人煙繁密之處,1930年公共租界每平方公里人口密度達113,920人,超過當時世界人口密度最高的倫敦。而這數天,又有許多難民湧入租界尋求保護,讓人群更加密集。

首先是8月14日下午1627時,一群飛機從西向東飛過租界。在黃浦江上的日艦和在虹口、楊樹浦一帶的日高射砲對空射擊。先有6架飛過,接著有4架在外灘上空即投彈,2枚炸彈投入黃浦江中,離岸甚近,岸旁舢舨民船粉碎,更濺了在河岸觀戰民眾一身。另3枚炸彈落在南京路與外灘交界路口,首枚落於華懋飯店(Cathay Hotel)門口,第2枚貫穿匯中飯店(Palace Hotel)屋頂,穿透3層樓爆炸,第3枚在華懋飯店7樓爆炸。這3枚炸彈據後來調查,應是100─250磅(50─100公斤)級炸彈,但因有2枚在建築物內爆炸,殺傷力較小。雖投落在繁華的南京路上,僅造成約150人死亡,430人以上受傷。

1643時,在法租界和公共租界交界處的大世界遊樂場的前面,有2枚炸彈爆炸。第1枚炸彈當較小,命中敏體尼蔭路(Boulevard de Montigny)和愛多亞路(Edward VII)的十字路口,炸出一個數公尺的洞;但第2枚炸彈顯然是500磅(250公斤)級以上重磅炸彈,而且因首枚炸彈震波影響,在離地數米處空炸,又正好在十字路口的正中央,威力驚人。更不幸地,此地是上海最繁華的商業區之一,而前一天開始租界當局使用大世界遊樂場來安置湧入的難民,至少有5,000至10,000人暫時安置在此,這些人進進出出,而大世界遊樂場前的施粥處更是人山人海。所以這兩枚炸彈造成的傷亡極為慘重,共1,106人死亡,830人負傷。

這5枚炸彈,總共造成超過2,600人傷亡。

除了這天的誤炸之外,8月23日上海公共租界再度被炸,先施百貨和附近美國海軍倉庫被投中2枚重磅炸彈。投落先施百貨的炸彈爆炸時由建築物承受了大部分威力,但仍造成173人當場死亡,549人受傷;落入美國海軍倉庫的炸彈則是枚啞彈,彈體破裂但未爆炸。這次誤炸中日雙方彼此指摘是對方責任,租界當局雖有調查報告,但未做結論。8月28日,日本海軍飛機轟炸華界上海南站,命中4枚炸彈,至少112人死亡、170人受傷。攝影記者王小平拍下受傷嬰兒在軌道上哭泣的照片傳播全世界,成為中日戰爭的代表性歷史影像。

8月14日的轟炸,很清楚地是國軍飛機投下的炸彈,無可置疑。國府也承認,但淡化處理。上海《申報》載:「中央社南京十四日電,關於我國兩飛機,十四日在上海公共租界及法租界丟落炸彈數枚,致多數無辜民眾,死傷一節,據調查結果,上述之兩機當向日艦及其他軍事目的物動作時,被日方高射炮射中,致駕駛員受傷,炸彈架損壞,因之炸彈自動掉落於並非為攻擊目標之地點,此為不可避免之意外,不但駕駛員本身毫無落彈之意,且與其本願相諱。該發言人繼謂,無辜民眾之遭受如此意外損害,誠屬遺憾。」

關於這些事件,多年來是國府空軍的忌諱,少有紀錄,以致於被湮沒。直到2015年紀念抗戰七十週年的研討會,才有法國學者安克強(Christian Henriot)的論文討論,2016年他又出了專書《Scythe and the City: A Social History of Death in Shanghai》。有興趣的,不妨去看看他的論文(見本文最後)。2017年,英國作家保羅.佛蘭契(Paul French)也出版《血腥的星期六》(Bloody Saturday: Shanghai’s Darkest Day),對淞滬會戰期間的誤炸事件有詳細的描述。

但實際是哪個單位炸的,如何發生的,則眾說紛紜。目前一般引用的中文資料的說法有可參考之處,也都有一些問題。

陳納德的說法顯然是混淆了8月14日對華懋、匯中飯店的誤炸與8月23日對先施百貨的誤炸,他提到的應該是8月23日的誤炸。混淆的原因可能因為它們都是在南京路上,而且也是明顯地投彈失誤的誤炸。陳納德的說法更旁證了8月23日誤炸先施百貨應該也是國軍飛行員的投彈失誤。其實由於有一發啞彈,租界當局可以查得出來是國軍還是日軍的炸彈,只是後來沒有公佈。美國記者約翰・B・鮑威爾(John B. Powell)1945年出版的回憶錄《My Twenty-Five Years in China》中說那一枚啞彈上面的標誌顯示來自捷克軍火廠。日本當時的炸彈都是國產的,會外購捷克軍火的,無疑就是國府空軍了。

「14日下午4時多,我正在同盟支社,一名記者匆匆跑來告訴我,中國空軍的編隊從上方飛向黃浦江上空,旗艦『出雲號』的高射炮和機關鎗正在反擊。我急忙跑到窗邊眺望黃浦江上空,只見五架轟炸機正朝『出雲』飛來。我用肉眼估測,編隊高度大約在六七百米左右。『出雲』等艦的高射炮『砰、砰』響個不停。突然,五架中的一架飛機好像被擊中了要害處,只見這架飛機離開了編隊,一個中國空軍的射手頭朝下撲通一聲掉入了黃浦江。於是,編隊開始從『出雲』方向向左旋轉,突然,一顆、兩顆、三顆,飛機扔下三顆大型炸彈,從租界上空飛去。我很清楚看到炸彈掉下,但是炸彈也許有慣性,順著飛機飛行的方向滑下,其中一顆在愛多亞路上空,掠過同盟支社所在的大樓頂部,在三百米開外的愛多亞路的十字路口的瀝青馬路上炸開,在十字路口的一角有幢四五層樓高的大樓,是大眾娛樂中心大世界。第二顆炸彈在南京路的華懋飯店門口爆炸,幾百扇玻璃窗被震壞,正在路上行走的約二百名中國人和八個外國人被炸死。這八名外國人中包括前駐日大使賴肖爾的哥哥羅伯特·賴肖爾(著名的日本古代史學者)。第三枚炸彈掉在南京路凱西飯店對面的匯中飯店屋頂,穿透屋頂直落底層,造成數十人死亡。第二和第三顆炸彈的爆炸聲,在同盟支社也能聽到。」

松本重治雖然目擊,但是30年後寫的回憶錄,還是有一些記憶會模糊混淆。首先,他把隔了16分鐘的兩次誤炸誤為僅僅一次,而炸彈從編隊中投下,不像是受傷的飛機。而他目擊一顆炸彈掠過他所在的日本同盟社上海分社辦公室(愛多亞路靠黃浦江端大北電報公司大樓)頂部,掉落在大世界遊樂場前十字路口,顯然是印象深刻,但也無法提供更多的線索。

另外,他提到的中國空軍射手掉入黃浦江之事,應該也是誤記,這件事情很可能是發生在8月16日而非8月14日。

8月16日0650時,國軍空軍第6大隊第3隊隊長孫省三率領8架道格拉斯O2MC偵察機(國軍稱「達機」)掛載120磅(55公斤)和35磅炸彈(16公斤),分三路從蘇州出發經昆山,往上海攻擊虹口日本海軍陸戰隊司令部、匯山碼頭和公大紗廠。孫省三率領3架達機在0740時抵達目標區,投彈後返航途中,與日本「加賀號」航空母艦的機群遭遇,被進籐三郎中尉率領的6架九〇式艦上戰鬥機攻擊。

3隊303號機被進籐三郎攻擊6次,飛行員桂運光中彈陣亡,飛機下墜,後座觀察員黃文謨也重傷,勉強將飛機迫降在田野中,數週後卻傷重不治。303號機應即前面考證過被《寶山史志》誤為任雲閣的907號機的那架飛機。孫省三的301號機與韓平元的302號機也各中彈10多發,但成功脫逃。其中302號機後座觀察員區輝解開安全帶,站在座席內向後操作機槍時,駕駛員韓平元急降躲避日機攻擊,區輝被拋了出去,幸好有降落傘,安全落到地面。

王倬的文章,應該也是記憶混淆的結果。前述祝鴻信機空戰受傷,倒是有可能為了減負將炸彈往跑馬場投下,結果投偏了或前置量取得不夠,落在大世界前。但是王倬稱是雷天眷,又說是什麼不忿帝國主義所以投彈云云,純屬子虛烏有。

1937年8月時,雷天眷隸屬於第8大隊30隊,該隊使用的是美國馬丁139WC 中型轟炸機(馬丁B10B外銷型),在當時已經算是中國空軍的重轟炸機了,而雷天眷是3005號機楊季豪機組的轟炸員。8月13日,因雨受阻在在江西吉安機場的第8大隊30隊接到命令要在第二天即8月14日下午飛抵南京大教場。由於場地積水,加上天候不良,僅3004號機及3005號機飛到南昌,另一架3006號機途中失蹤,墜毀在臨川;中隊其它飛機仍留在吉安。

8月15日早上,30隊分從南昌及吉安飛抵南京,加油掛彈後飛到上海附近執行轟炸任務。8月16日,為了防止寶貴的重轟炸機被日軍飛機攻擊,第8大隊移動到漢口王家墩機場,其後都從此出發,在南京大教場加油加彈後,到長江外海或吳淞口巡邏,覓機投彈攻擊日本海軍艦隻。8月25日,第8大隊30隊的2架馬丁轟炸機與19隊的3架亨克爾 He-111轟炸機聯合出擊,因配合不良,雙方分散。馬丁機到長江上(羅店與崇明島間)轟炸日艦,雷天眷當時操作錯誤,先投兩枚250公斤炸彈,再投800公斤炸彈,因前置量不足,未能命中。由於護航的5架波音驅逐機也都隨著馬丁機飛行(原本是分成3架和2架分別護航亨克爾機與馬丁機),以至單獨返回的亨克爾機群在崑山附近遭日機攔截,被擊落2架。事後蔣介石大怒,不聽分說,怒責30隊隊長石守信上尉,將其降為中尉並調離單位,30隊隨即由老蔣的私人飛機駕駛員巴爾(Julius A. Barr)來「整頓」。巴爾完全沒有軍事經驗,全隊怨聲載道。最後在1938年進行對日本的「人道遠征」,馬丁機隊才「戴罪立功」。以上資料見劉文孝編《中國之翼第二輯・馬丁機隊覆滅記》第70至103頁。

所以,雷天眷不但不屬於第2大隊,他隨第8大隊出擊的時間、地點跟8月14日和8月23日的誤炸租界半點關係都沒有。

此事在2011年《傳記文學》刊載的《龔穎澄將軍戰時日記》中並未提及,不曉得是不是在雜誌刊載時有所保留。

如果朱力揚引用的龔穎澄日記部分是可靠的,那麼這就對大世界遊樂場的誤炸提供了比較確實的線索。由於是日記,應比幾十年後的回憶更清晰一些。尤其龔穎澄本身是第2大隊11隊隊長,對於內情的瞭解要更深入。

回溯前面提到的作戰經過,第二大隊在虹橋機場迫降的有907號機(祝鴻信/任雲閣)及1107號機(顧兆祥/葉雲喬)兩架。

與王倬的回憶一起來看,誤炸大世界遊樂場的飛機,似乎指向了907號機。

花了一點時間研究之後,的確找到了一份相當確切的目擊紀錄。

前文提到的美國記者約翰・B・鮑威爾(John B. Powell)的回憶錄裡,對大世界誤炸案的來由有第一手的目擊紀錄。8月14日下午,他在美洲總會(America Club)的屋頂觀戰,看到一架準備轟炸「出雲號」的國軍轟炸機被一架日本飛機擊傷後,掙扎要飛往虹橋機場,在途中為了減輕負荷,將兩顆重磅炸彈投向跑馬場,但是誤中大世界遊樂場前的廣場。他說:

「一架載有兩枚重磅炸彈的中國飛機嘗試要轟炸錨泊在租界鬧區前的黃浦港(江)中的日本『出雲號』戰艦。在中國飛機進入能夠精確轟炸目標的位置前,就被一架日本戰鬥機攻擊。身負重傷的中國飛行員嘗試要飛到市郊還在中國軍隊手中的虹橋機場,但他知道飛機受傷,又載有炸彈重荷,是到不了機場的,他就試著把炸彈投落在航向會經過的跑馬場。但是兩枚重磅炸彈差了約300米,炸中有著上海日常午後頻繁交通的路口,路上此時擠滿了汽車、黃包車、行人、還有數以千計正在領取施粥賑濟的難民。

第一枚炸彈在柏油路上爆炸,很顯然地引爆了在路面上空數英尺的第二枚炸彈,讓致命的爆炸物廣佈擁擠的路口。十幾輛汽車和乘客被破撕裂或被爆炸的油箱燒死當場,四面八方各長一個街區的行人都碚地不起,數以百計。最慘重的傷亡發生在雲集於大世界娛樂中心前領取食物的難民們。衣衫燼毀、肢體殘缺、男女老少的遺體在房子牆邊堆著有五英尺高。

當炸彈命中大世界遊樂場時,我在大約10個街口之外的美洲總會屋頂看著中國和日本飛機交戰。爆震撼動了整個上海。我匆匆趕到現場,在我多年採訪中國內戰的生涯中,第一次真正看到血流成渠。當我那晚回到家中時,鞋襪褲腳全都是血塊。……」

張治中

鮑威爾的敘述,可以找到當年的國軍文電印證。張治中8月15日傍晚陳報國軍飛機經租界上空遭各國部隊射擊情事的《刪酉電》稱:「據云因寒日(按,14日)我機轟炸日艦時彈曾落及美旗艦之旁,同時與敵機空戰時我機曾落彈數枚於大世界,致死傷我國民四百餘人及七八西人等語」。

根據鮑威爾的敘述和張治中的電報,可以推知,投彈的飛機應是祝鴻信的907號機,在被「出雲號」的九五式水上偵察機(山崎/宮田)擊傷後,負傷的祝鴻信掙扎著要保全飛機飛到虹橋機場,在途中想減輕飛機重量,遂把炸彈往較空曠的跑馬場投下,不料卻失誤了。

大世界誤炸事件的源由解決了,那麼,南京路呢?一樣的,可以找到外國目擊者。

這個時候,羅德斯・法爾莫爾看到有10架諾斯羅普轟炸機從西向東飛來,目標顯然是在江上不遠處的「出雲號」。前面6架轟炸機被雲遮住,時隱時現,後面4架稍稍變動了航向,忽然看到有兩個黑點從飛機上掉下來,之後馬上又是兩個。隨著強風吹拂,他以為第一枚炸彈會命中近處停靠的英國驅逐艦,結果沒有,掉於江中,炸起高高的水柱。第二枚炸彈落在岸邊棧橋上,不但把棧橋炸碎,旁邊的幾艘舢舨和船家也一樣粉身碎骨,炸起的水柱混著江底的泥土,黃濁不堪。第三枚和第四枚炸彈則正正地落在匯中飯店和華懋飯店上。另外一名在美洲總會屋頂的目擊者的描述大同小異,也稱是4枚炸彈(可能是角度關係,實際是5枚)。

愛倫・修密德司和母親在華懋飯店屋頂看著日本軍艦開砲,看著中國飛機飛向「出雲號」灰色的艦身,更驚恐地看著數發炸彈往自己頭上掉下來。她們先看到一道閃光,眼花繚亂之際又是震耳欲聾,連日軍高射砲聲都聽不見了,火焰煙霧升起高過樓頂。沒過幾秒鐘,又是兩道閃光和兩聲爆炸。她們才趕緊躲入樓理。

從這些外國目擊者的陳述,可以知道誤炸南京路的是第2大隊的諾斯羅普輕轟炸機。根據飛機編隊的飛行路線和多達五發炸彈的數量,不難推知這並非炸彈架損害所致,而是飛行員的失誤。因為安全的考量,炸彈架的機械結構通常是在故障時卡住無法投彈,而不是故障時會讓炸彈自動掉落。諾斯羅普輕轟炸機的炸彈架更是多個橫排分布在兩個機輪間,要是高射砲火能讓這麼寬的多個炸彈架都能損壞,那飛機和飛行員早就重創不能飛行了。

美國上海總領事高思(Clarence E. Gauss)在8月28日呈遞給美國國務院的報告中稱他可以同意大世界案是因受損的飛機或受傷的飛行員誤投所致的說法,但是他對中國政府聲稱南京路口案是因為彈架受損的說法難以接受。他指出投落在南京路口的多枚炸彈來自一群飛機集體投彈,他說:「....There the planes were flying in formation headed toward the Japanese Consulate General and the Japanese flagship Idzumo. The bombs of all planes were released on signal from the leading plane; the bombs from the outer planes dropped into the river, while a bomb or bombs from the inner planes of the formation dropped in the Cathay–Palace hotel areas....」。

在華懋飯店裡還有個人值得一提。當誤炸事件發生時,老羅斯福總統(Teddy Roosevelt)的長媳埃莉諾・羅斯福(Eleanor B. Roosevelt)和19歲的兒子昆丁正在用餐。埃莉諾的丈夫(即老羅斯福總統的長子)從1932至1935年間擔任菲律賓總督,所以她們對遠東相當熟悉,剛從南京過來,在南京的時候埃莉諾曾拜會宋美齡。幸好炸中華懋飯店7樓的炸彈沒有貫穿更多樓層,否則昆丁就沒有機會與他的父親在1944年諾曼地登陸時創造「上陣父子兵」的美談了。

鮑威爾回憶,在15日晚間,埃莉諾・羅斯福找到他的辦公室,跟他討論如何避免交戰雙方再傷及租界中人。他建議埃莉諾送電報給雙方上層她認識的人,用私人關係提出抗議。埃莉諾當即發了兩封電報,一封給宋美齡,一封給日本首相近衛文麿,請她們盡力提醒軍方避免波及租界(按,有文章誤以為埃莉諾是當時現任的小羅斯福總統的夫人,不確。會這樣認為大概是因為兩人同名同姓都叫埃莉諾・羅斯福)。宋美齡回電稱對於於從兩架受損飛機上掉下炸彈而傷及無辜之事至表遺憾,蔣委員長也很震驚,已下令調查。

目前一般考據認為失蹤的第3小隊3號機(三井)被21隊李桂丹、柳哲生、王文驊共同擊落,地點不詳,但中山雅洋稱落於杭州與西山間。

鹿空第4小隊(石俊平大尉)在寧海附近繞了一圈才確定方位,飛往杭州,再繞往東北方向。在1735時從東北方向進入,轟炸了筧橋機場東北約8公里的喬司機場。

由於來不及加油就起飛應戰,第4大隊21隊和23隊在空戰後有多架霍克機油盡飄降回場(dead sticking),但還是有2架飛機發生油盡迫降而損失的事故。21隊隊員金安一在攔截日本轟炸機時受輕傷,回場時油盡停俥,撞到高射砲兵的營房,倒栽在農田中,機損人微傷。而另一隊員劉樹藩則是在起飛時油盡失速撞樹,機毀人亡。

第4大隊22隊在廣德落地加油後,啟程繼續前往筧橋。在途中樂以琴和張光明看到有日機數架身影,搖機翼提醒隊長黃漢光注意,但黃漢光一心要在命令規定時刻前飛抵筧橋,不予理會。當他們抵達筧橋上空,看見地面火光,才知筧橋已被攻擊。樂以琴和張光明趕往錢塘江口搜索攔截,一無所獲,遂返回筧橋,落地時約1800時許。

22隊在從廣德至筧橋途中所見機影,很可能是日軍指揮小隊。從此點資料及發現地面火光來看,22隊抵達筧橋上空的時間大約也就是日機轟炸筧橋時間。而樂以琴和張光明之所以會往錢塘江口搜索,自然也有所依據,見下文討論。

除了樂以琴和張光明外,另22隊分隊長鄭少愚亦報追擊一架敵機至曹娥江並將其擊落。

空戰結束,國軍最初的戰果統計並未如後來的吹噓,而是相當實事求是。

8月14日當天晚上陳慶雲(筧橋航校校長)及蔣堅忍(副校長)拍發的《空戍電》稱:「本日下午五時卅分敵亨克機約九架,由溫州方面到本校上空轟炸,我第四大隊與本校霍機應戰,擊落一架在半山附近石門坎,據飛行員報告,敵機又壹架墮於錢塘江,已請保安處派員去查確及持証……」

這通發於當晚十九時至二十一時間(戍時)的電報可以說是最早的原始戰果統計,顯然是在綜合各飛行員的戰鬥報告後所得的結論,也是最接近日軍空戰損失架數的統計。當晚中央社也據此在南京發出通訊,稱下午在杭州上空擊落二架日本轟炸機。

可見當初第一時間並未過於誇大,並無後來所謂六比零的不實宣傳。話說回來,這所謂擊落日機六架的說法,溯源的話,可能要追到高志航的身上。據云他日後因傷住院時接受記者訪問,誇稱八一四當日擊落六架日機,記者照寫照發,從此廣為流傳,深入國民印象之中。

至於是誰擊落了誰,由於資料不足,一直很難判定。

早期有一種說法,認為鄭少愚攻擊的日機是廣德攻擊隊第2小隊(梅山孝次中尉)2號機(小川仁三)。第2小隊在廣德各投下一彈後,梅山中尉決定脫隊繞道杭州筧橋去投剩下的另一枚炸彈,是為對筧橋的第三波轟炸。

但是廣德攻擊隊轟炸廣德時以經是1840時,當日筧橋日落是1843時,第二小隊抵達筧橋時已經是1910時,天色已暗,鄭少愚不太可能升空追擊。

目前一般認為鄭少愚攻擊的日機是第3小隊2號機(山下/大串),先在筧橋機場上空被高志航攻擊,後來又被鄭少愚攻擊,誤報擊落,實際逃脫。

|

| 筧橋空戰鹿空第3小隊2號機(山下睦夫駕駛,大串均偵察)脫離方向 |

前述的一些考證,筆者認為是不正確的。鄭少愚攻擊的日機絕非第3小隊2號機(山下/大串),而21隊李桂丹、柳哲生、王文驊攻擊的也應該不是第3小隊3號機(三井)。下面是筆者自己的考證。

按官方戰史,鄭少愚的交戰經過是:

「另一敵機由杭州向筧橋方面進入,見我機有備,未投彈即轉彎向雲中逃去,時天候惡劣,雲高約七、八百呎,該機入雲後即向錢塘江口方向逃奔,此際廿二隊分隊長鄭少愚甫加油起飛,乃升至雲上飛向錢塘江口攔截。過翁家阜機場,低空無雲,敵機出雲後,即為鄭分隊長所見,乃尾追過曹娥江始得佔位攻擊,當將該機右發動機擊中起火,旋後熄滅,該分隊長再行後上方及後下方連續攻擊六、七次,子彈射罄敵負重傷墜落錢塘江口。」

這個記載其實會引出至少三個問題。

第一,22隊先在廣德降落加油,再飛至筧橋,此處稱鄭少愚甫加油起飛,難道鄭少愚脫隊飛到筧橋,並未與其它隊員一起先至廣德?但是已知紀錄中都稱22隊全隊並未分散,至廣德加油,再飛到筧橋。從廣德到筧橋途中,分隊長樂以琴和隊員張光明曾在雲中看到不明機影。從這點可以推測,這些機影有可能是日軍指揮小隊的飛機──該小隊迷航錯失筧橋,一直往北飛到太湖才回頭,最後還是沒找到筧橋。那麼22隊飛抵筧橋上空的時間也大略可以推定跟筧橋被轟炸的時間接近。這也可解釋鄭少愚的參戰。不過,這是問題但非關鍵問題,不妨擱置。

第二,此處的描述是敵機「…即向錢塘江口方向逃逸」,鄭少愚也是「…升至雲上飛向錢塘江口攔截」,最後「…敵負重傷墜落錢塘江口」。什麼是「錢塘江口」?「錢塘江口」就是「錢塘江的下游出海口」,也就是說,日機和鄭少愚都是向東或東南沿著錢塘江往出海口飛行。

「翁家阜機場」是一個線索。翁家阜在筧橋東北約15公里,喬司東北約7公里。錢塘江在此地東邊約8公里處折而向東行約20公里,再折向東南,然後支流曹娥江從錢塘江南岸注入。由於是沿錢塘江往下游飛行,自會經過曹娥江口,之後兩岸後縮,在此處擊落日機,自然就是錢塘江寬達10至30公里的出海口了。

但是,根據日軍戰鬥詳報,第3小隊2號機(山下/大串)並非沿錢塘江東飛。它跟1號機(大杉)都是從杭州向筧橋方向進入,第一次通過筧橋時因雲未投彈,然後左轉180度,再次通過才投彈,然後左轉向南,橫越錢塘江,在離筧橋機場170度方位、30海浬(55公里/34.5英里)處被3架國軍飛機攻擊。此地在內陸,離海數十公里,怎麼樣也不能說是錢塘江口。

也就是說,雙方的飛行方向和交戰地點完全不符。

第三,更有出入的是,山下機是左發動機中彈,右發動機安然無恙。

|

| 鹿空第3小隊《杭州(筧橋)飛行場爆擊空中合戰圖》 |

而當日鹿空第3小隊《杭州(筧橋)飛行場爆擊空中合戰圖》中,追過錢塘江並在1740時攻擊2號機(山下/大串)的國軍並非單僅1架而是3架。8月15日中央社電中,稱前一天擊落日機3架,1架在半山,1架在蕭山,1架在錢塘江。蕭山在錢塘江以南,距離筧橋約15公里,正好是約170度方位。這意味著21隊李桂丹、柳哲生、王文驊三人很可能才是第3小隊2號機(山下/大串)的第二波攻擊者,僅僅加重了它的傷勢,但仍讓其逃脫。

那麼,到底高志航/譚文和鄭少愚中各是誰擊落了指揮小隊3號機(桃崎)和第3小隊3號機(三井)呢?由於這兩架飛機在抵達目標區前就失散而行蹤不明,實在很難判斷。

如果以位置來看,指揮小隊3號機(桃崎)脫隊的位置在杭州北西30海浬處。指揮小隊1、2號機從東南向右轉西南後,在1715時發現3號機(桃崎)失蹤。而第3小隊3號機(三井)在杭州以南約100海浬處與小隊分散,要知道它的確切航跡更不可能。

但不幸的是,最近發現的證據似乎顯示他們之中有人誤報。

上海《申報》8月26日臨時夕刊二版刊登有「日空軍俘虜」照片兩張,若此照片的說明正確,當會改寫我們對八一四筧橋空戰的瞭解。

|

| 1937年8月26日上海《申報》日俘照片,恩地五郎(左)及松浦久男(右) |

右邊日俘是「加賀號」航空母艦八九式艦上攻擊機的偵察員三空曹松浦久男(松浦久夫疑為誤譯)。8月15日凌晨,為躲避颱風移動到舟山以南約100公里三門灣外海的「加賀號」航空母艦派出九六式艦攻13架、八九式艦攻16架、九四式艦爆16架,分別攻擊南京機場、廣德機場、及蘇州機場。但是因為天氣惡劣、視線不佳,南京攻擊隊的的13架九六式艦攻未能發現目標,無功而返。蘇州攻擊隊的九四式艦爆也未能抵達預定目標,半途分為兩隊,分別攻擊喬司和紹興機場。而廣德攻擊隊更早早放棄預定目標,臨時改以杭州筧橋機場為目標。

但是,日本海軍情報過舊,他們不知道前一日下午中國空軍第四大隊全隊已經從河南周家口飛到杭州筧橋,並且已經跟台北起飛的鹿屋航空隊九六式陸上攻擊機交戰過,還以為筧橋的學校飛機正在向漢口移動中,兵力空虛。結果到了杭州上空,才發現國軍飛機已經嚴陣以待,6架八九式艦攻被當場擊落,另2架在杭州灣落海;而攻擊筧橋東北8公里處喬司機場的8架九四式艦爆一樣也被第四大隊攻擊,1架墜地、1架落海;八九式艦攻領隊岩井少佐以下28人失蹤,中越一空曹傷重死亡。

根據張文兄資料,松浦三空曹所乘 R-375號八九式艦攻在杭州附近起火墜落。照片說明稱松浦久男在蕭山附近被擊落俘虜,地點吻合。蕭山在杭州南面,僅是一江之隔。

左邊這位二等航空兵恩地五郎就是指揮小隊三號機(桃崎)上的副駕駛,照片說明稱他的飛機墜於浦江及諸暨交界之處,這個地點與前述的半山/錢塘江口都不吻合!

由於其被俘地點在錢塘江以南甚遠(約20公里以上),意味著高志航/譚文和鄭少愚的兩架之中必有一為誤報,並未真正擊落日機。而我們也可合理推測,由於這第三個地點很接近前述日軍戰鬥詳報中第三小隊二號機(山下/大串)被三架國軍飛機攻擊的地點,國軍後來遂將擊落此機(指揮小隊三號桃崎機)的功績算在李桂丹/柳哲生/王文驊的身上,也因此將戰果增加了一架,卻未根據取證結果修正高志航/譚文和鄭少愚的戰果。

當然了,除非能夠知道當年取證調查結果,否則很難評定到底此機是誰的戰果。指揮小隊三號機(桃崎)也很可能是在筧橋以北或筧橋上空遭國軍飛機擊傷,掙扎逃至此處跳傘或迫降,也不見得一定是已知的某人的戰果。

廣德空戰

日軍的廣德攻擊隊情況較好,三個小隊(第1、2、5小隊)沒有失散,飛到浙南時領隊的森千代次大尉決定變更航向,找一條天氣較好的航路。他率隊往西再往東變更航向,最後於1703時從浙東天台經太湖轉西往廣德西北的南湖再折回頭飛往廣德,於1840時抵達廣德機場進行轟炸。轟炸時遇到一或二架國軍飛機干擾,三個小隊各有一架飛機中彈一至數發,其中第2小隊2號機(小川仁三)油箱中彈1發,損傷輕微。或許是由於國軍飛機干擾,投彈效果不彰,國軍報告炸彈完全落於場外,機場上排列的二十多架諾斯羅普伽瑪2E輕轟炸機毫髮無傷。第2小隊在轟炸後突然脫隊。原來他們各僅投下一枚炸彈,領隊的梅林孝次中尉決定繞道筧橋去轟炸。第2小隊在1910時通過筧橋投下炸彈,之後與3號機失散,該機自行飛回台北。原本2號機(小川)油箱僅中一彈,問題不大。但是為了搜索及等候失散的3號機,1號機(梅林)和2號機(小川)在空中多停留了40分鐘才開始踏上歸途。這就出了問題。

在2144時2號機(小川)拍發電報給鹿空司令部,稱燃料還剩約10分鐘,位置距離基隆約10海浬,可能要迫降。2153時,2號機(小川)迫降在基隆港內社寮島燈塔附近水面,大破損毀不能使用。由於所受傷害並不影響飛行性能,且飛行過久而致油料耗盡,此機不當被認為戰損,而應當算是操縱不當而導致的事故。

干擾日軍廣德攻擊隊的不是別人,正是暫34隊隊長周庭芳。他在上海擊傷「出雲號」的九五式水上偵察機後,返回筧橋機場。根據先前從筧橋到上海單程約40分鐘的飛行時間估算,他回到筧橋機場當在1730時以後,沒有趕上與杭州空襲隊的空戰。

他回憶道:「我率隊飛回到筧橋。在機場上,副校長蔣堅忍說:『現在已是下午五點五十分了,這時有九架飛機經過筧橋,向南京方向飛去,你的油到南京夠用不?』我回答說:『油夠用。』蔣(副)校長要我單機到南京截擊敵機,我考慮到浙江酒安(按,周庭芳記憶有誤,應是安徽廣德),有30-40架我方僅有的轟炸機(按,即第2大隊諾斯羅普伽瑪2E輕轟炸機)停在機場,估計敵機有可能襲擊我酒安機場因此我做了兩手準備,即先趕到酒安機場截擊,如果截擊不著,再趕到南京。」

這9架敵機即是廣德空襲隊的飛機。根據日軍戰鬥詳報,他們此時的航路是由浙江天台往太湖西岸,這個航路如果繼續延伸,正好是往南京的方向;而且根據詳報上的時間推算,它們會在約1740時通過喬司機場附近。蔣堅忍在1750時左右得到報告,判斷它們是往南京方向,完全吻合。

蔣堅忍為何僅找周庭芳而不找暫34隊其它飛行員或第4大隊?從前文可知,暫34隊當日可用的霍克三式僅周庭芳所駕的一架,其餘的都是霍克二式(老霍克),速度過慢,根本無法追上日本海軍的九六式陸上攻擊機。而日機才剛剛攻擊完筧橋機場,第4大隊其餘飛機要不是油盡降落還需要重新加油,就是還在空中尚未回場。唯一可用的,還真只有剛剛降落的周庭芳。

而油料方面,蔣堅忍和周庭芳討論的只是單程油料,並非來回油料,因為他們兩人都知道,追到南京、打完空戰後可以就近找南京附近機場降落,而且天色已晚,當晚也沒有必要再飛回筧橋。

周庭芳顯然是個能夠自主思考的軍官,他瞭解廣德機場的重要性,所以自行決定要先到廣德再赴南京,而偏偏就讓他猜對了。由於他是直飛廣德,雖然晚些起飛,反而趕在繞經太湖西岸的日本轟炸機群前面,在他們抵達廣德前就先期到達。

當他趕到廣德上空時,日轟炸機群正在廣德西北的南湖上空向東南做大轉彎,將要進入攻擊廣德機場的轟炸航路。

他回憶道;「當我機抄近路趕到酒安機場附近上空時,敵機九架正在西北頭上,準備向機場轟炸,於是我立刻用信號槍打了一槍,又用自動機槍打了一梭子彈報警。接著,我單機朝著敵長機連續射擊,同時不斷變換飛行動作,直上直下,又由下而上,七上八下地衝到機場上空,猛一看我機三、四十架都停在機場上,處境十分危急。」

周庭芳此時僅能單機硬上,對長機和其它多架飛機射擊,並以飛行動作干擾日機投彈。或許是他的干擾真的有用,日機投彈15枚,都偏離到機場之外,沿機場邊排列整齊的諾斯羅普轟炸機都沒有被炸中。而他也對鹿空第2小隊2號機(小川)射出了那一發「命運之彈」。雖然結果不能算是他的直接戰績,畢竟仍然間接地造成了日軍的損失。

他在1900時左右在黯淡光線中降落在廣德機場,廣德當日的日落時間是1846時,而筧橋日落時間是1843時。從這時間來看,某些文章認為22隊分隊長鄭少愚攻擊的是額外繞道去筧橋轟炸的第2小隊2號機(小川),顯然不確。因第2小隊在筧橋投彈是在日落之後的1910時,天色已暗,鄭少愚不可能在此時起飛應戰,而就算起飛,也看不到日機。

|

| 廣德空襲空戰圖。日軍廣德空襲隊從浙東天台飛太湖轉南(漪)湖再轉向廣德機場 |

誤射餘波

第9大隊的寇蒂斯A-12許來克(Shrike)攻擊機也於14日下午1330時許從許昌飛往浙江曹娥,蘇顯仁和楊道古的2707號和2708號許來克攻擊機則從洛陽自行出發。當他們飛過筧橋機場上空附近的時候,突然被地面砲火攻擊;不但如此,還有數架霍克機升空追擊他們,更有一架霍克三式機對他們射擊。他們以高速逃脫,降落到曹娥,人機無恙,但楊道古下了飛機後才發現身上襯衣腰際有兩個彈孔,差一點罹難。27隊有6架許來克飛機因天色過暗,找不到曹娥機場而折回至筧橋機場。但是在接近時,又遭到地面砲火射擊,幸好無嚴重損傷完成降落。但機場飛機過多,停得很散亂,2709號許來克在落地時撞到2206號霍克三式機,雙機都受損。

當晚高志航主持的檢討會中,27隊隊長孟廣信想要提出檢討兩次誤擊事件,但是被高志航瞋目喝止,不了了之。國府空軍機種龐雜,訓練課目中也沒有敵我辨識課程,雖然說誤擊在所難免,情有可原。但是問題發生了,就該檢討並找出解決方案,而不是置之不理。這敵我辨識問題許久都沒有解決,這之後還發生多次誤擊事件,其中最知名的是1937年10月1日,航校7期學員彭周在沒有命令下自行駕霍克機升空,擊落了第8大隊19隊的亨克爾He-110A0 轟炸機,機上包括19隊副隊長周蓮如等六人皆罹難。

此事其實也側寫出高志航的性格,好意氣炫膽力,全局觀稍有或缺。後來高志航在蘭州接蘇製飛機時,炫耀自己飛行技術,不聽講解即登機飛行,又跟蘇聯教官發生衝突,導致隊員接機訓練不夠紮實,在他帶隊飛周家口時耗油過多,又逢迷航油盡迫降損失多架新機。

14日傍晚,原本欲調襄陽但因雨受阻於吉安的第8大隊30隊有3架馬丁B-10轟炸機起飛往南京大校場,其中由馬興武、張錫祐駕駛的3006號機在臨 川上空失事墜毀,機員殉難。

誤炸公共租界

8月14日這天除了有上海空戰和筧橋、廣德空戰,中國空軍也大舉出動多個架次,轟炸日軍陣地和艦船,但多不中。更不幸的是,有數枚炸彈投落在上海公共租界,造成數千平民傷亡。國府方面稱此是轟炸機被日軍高射砲火擊傷彈架,炸彈掉落所致;並且淡化事件,讓外界以為僅為一或二枚炸彈引起的事件。事實上,這不僅僅是一枚炸彈而已,而是由多架飛機、多枚炸彈引起的,自然不可能是都被高射砲火擊傷。

|

| 南京路華懋飯店(Cathay Hotel)門前被彈實況 |

上海租界本來就是人煙繁密之處,1930年公共租界每平方公里人口密度達113,920人,超過當時世界人口密度最高的倫敦。而這數天,又有許多難民湧入租界尋求保護,讓人群更加密集。

首先是8月14日下午1627時,一群飛機從西向東飛過租界。在黃浦江上的日艦和在虹口、楊樹浦一帶的日高射砲對空射擊。先有6架飛過,接著有4架在外灘上空即投彈,2枚炸彈投入黃浦江中,離岸甚近,岸旁舢舨民船粉碎,更濺了在河岸觀戰民眾一身。另3枚炸彈落在南京路與外灘交界路口,首枚落於華懋飯店(Cathay Hotel)門口,第2枚貫穿匯中飯店(Palace Hotel)屋頂,穿透3層樓爆炸,第3枚在華懋飯店7樓爆炸。這3枚炸彈據後來調查,應是100─250磅(50─100公斤)級炸彈,但因有2枚在建築物內爆炸,殺傷力較小。雖投落在繁華的南京路上,僅造成約150人死亡,430人以上受傷。

1643時,在法租界和公共租界交界處的大世界遊樂場的前面,有2枚炸彈爆炸。第1枚炸彈當較小,命中敏體尼蔭路(Boulevard de Montigny)和愛多亞路(Edward VII)的十字路口,炸出一個數公尺的洞;但第2枚炸彈顯然是500磅(250公斤)級以上重磅炸彈,而且因首枚炸彈震波影響,在離地數米處空炸,又正好在十字路口的正中央,威力驚人。更不幸地,此地是上海最繁華的商業區之一,而前一天開始租界當局使用大世界遊樂場來安置湧入的難民,至少有5,000至10,000人暫時安置在此,這些人進進出出,而大世界遊樂場前的施粥處更是人山人海。所以這兩枚炸彈造成的傷亡極為慘重,共1,106人死亡,830人負傷。

這5枚炸彈,總共造成超過2,600人傷亡。

|

| 大世界遊樂場前被彈實況 |

除了這天的誤炸之外,8月23日上海公共租界再度被炸,先施百貨和附近美國海軍倉庫被投中2枚重磅炸彈。投落先施百貨的炸彈爆炸時由建築物承受了大部分威力,但仍造成173人當場死亡,549人受傷;落入美國海軍倉庫的炸彈則是枚啞彈,彈體破裂但未爆炸。這次誤炸中日雙方彼此指摘是對方責任,租界當局雖有調查報告,但未做結論。8月28日,日本海軍飛機轟炸華界上海南站,命中4枚炸彈,至少112人死亡、170人受傷。攝影記者王小平拍下受傷嬰兒在軌道上哭泣的照片傳播全世界,成為中日戰爭的代表性歷史影像。

8月14日的轟炸,很清楚地是國軍飛機投下的炸彈,無可置疑。國府也承認,但淡化處理。上海《申報》載:「中央社南京十四日電,關於我國兩飛機,十四日在上海公共租界及法租界丟落炸彈數枚,致多數無辜民眾,死傷一節,據調查結果,上述之兩機當向日艦及其他軍事目的物動作時,被日方高射炮射中,致駕駛員受傷,炸彈架損壞,因之炸彈自動掉落於並非為攻擊目標之地點,此為不可避免之意外,不但駕駛員本身毫無落彈之意,且與其本願相諱。該發言人繼謂,無辜民眾之遭受如此意外損害,誠屬遺憾。」

關於這些事件,多年來是國府空軍的忌諱,少有紀錄,以致於被湮沒。直到2015年紀念抗戰七十週年的研討會,才有法國學者安克強(Christian Henriot)的論文討論,2016年他又出了專書《Scythe and the City: A Social History of Death in Shanghai》。有興趣的,不妨去看看他的論文(見本文最後)。2017年,英國作家保羅.佛蘭契(Paul French)也出版《血腥的星期六》(Bloody Saturday: Shanghai’s Darkest Day),對淞滬會戰期間的誤炸事件有詳細的描述。

|

| 被炸後收拾中的先施百貨公司 |

陳納德

當時獲聘為中國空軍顧問的陳納德在1949年出版的回憶錄《Way of a Fighter》中說8月13日晚上他和另一位美國顧問在南京研擬轟炸計畫直到14日凌晨,派霍克俯衝轟炸機去炸日本巡洋艦,諾斯羅普輕轟炸機去炸設有日本海軍司令部的「出雲號」。原有計畫要避開上海租界,但是中國飛行員並未遵照計畫,仍跨租界飛行;而且中國飛行員訓練時都以7500英尺高度並定速進行水平轟炸,14日因天氣影響,降低高度飛行,並以淺俯衝至1500英尺投彈,轟炸瞄準器未能相應設定至新的高度與速度,結果兩枚1,100磅(500公斤)炸彈炸中南京路,雖然一枚啞火未爆,另一枚造成950人死亡,1,150人受傷。陳納德的說法顯然是混淆了8月14日對華懋、匯中飯店的誤炸與8月23日對先施百貨的誤炸,他提到的應該是8月23日的誤炸。混淆的原因可能因為它們都是在南京路上,而且也是明顯地投彈失誤的誤炸。陳納德的說法更旁證了8月23日誤炸先施百貨應該也是國軍飛行員的投彈失誤。其實由於有一發啞彈,租界當局可以查得出來是國軍還是日軍的炸彈,只是後來沒有公佈。美國記者約翰・B・鮑威爾(John B. Powell)1945年出版的回憶錄《My Twenty-Five Years in China》中說那一枚啞彈上面的標誌顯示來自捷克軍火廠。日本當時的炸彈都是國產的,會外購捷克軍火的,無疑就是國府空軍了。

松本重治

日本著名記者松本重治在1932年至1938年擔任日本聯合通訊社(後改日本同盟通信社)上海分社社長,在他1974─1975年出版的回憶錄《上海時代》裡提到他目擊的情況:「14日下午4時多,我正在同盟支社,一名記者匆匆跑來告訴我,中國空軍的編隊從上方飛向黃浦江上空,旗艦『出雲號』的高射炮和機關鎗正在反擊。我急忙跑到窗邊眺望黃浦江上空,只見五架轟炸機正朝『出雲』飛來。我用肉眼估測,編隊高度大約在六七百米左右。『出雲』等艦的高射炮『砰、砰』響個不停。突然,五架中的一架飛機好像被擊中了要害處,只見這架飛機離開了編隊,一個中國空軍的射手頭朝下撲通一聲掉入了黃浦江。於是,編隊開始從『出雲』方向向左旋轉,突然,一顆、兩顆、三顆,飛機扔下三顆大型炸彈,從租界上空飛去。我很清楚看到炸彈掉下,但是炸彈也許有慣性,順著飛機飛行的方向滑下,其中一顆在愛多亞路上空,掠過同盟支社所在的大樓頂部,在三百米開外的愛多亞路的十字路口的瀝青馬路上炸開,在十字路口的一角有幢四五層樓高的大樓,是大眾娛樂中心大世界。第二顆炸彈在南京路的華懋飯店門口爆炸,幾百扇玻璃窗被震壞,正在路上行走的約二百名中國人和八個外國人被炸死。這八名外國人中包括前駐日大使賴肖爾的哥哥羅伯特·賴肖爾(著名的日本古代史學者)。第三枚炸彈掉在南京路凱西飯店對面的匯中飯店屋頂,穿透屋頂直落底層,造成數十人死亡。第二和第三顆炸彈的爆炸聲,在同盟支社也能聽到。」

松本重治雖然目擊,但是30年後寫的回憶錄,還是有一些記憶會模糊混淆。首先,他把隔了16分鐘的兩次誤炸誤為僅僅一次,而炸彈從編隊中投下,不像是受傷的飛機。而他目擊一顆炸彈掠過他所在的日本同盟社上海分社辦公室(愛多亞路靠黃浦江端大北電報公司大樓)頂部,掉落在大世界遊樂場前十字路口,顯然是印象深刻,但也無法提供更多的線索。

另外,他提到的中國空軍射手掉入黃浦江之事,應該也是誤記,這件事情很可能是發生在8月16日而非8月14日。

8月16日0650時,國軍空軍第6大隊第3隊隊長孫省三率領8架道格拉斯O2MC偵察機(國軍稱「達機」)掛載120磅(55公斤)和35磅炸彈(16公斤),分三路從蘇州出發經昆山,往上海攻擊虹口日本海軍陸戰隊司令部、匯山碼頭和公大紗廠。孫省三率領3架達機在0740時抵達目標區,投彈後返航途中,與日本「加賀號」航空母艦的機群遭遇,被進籐三郎中尉率領的6架九〇式艦上戰鬥機攻擊。

3隊303號機被進籐三郎攻擊6次,飛行員桂運光中彈陣亡,飛機下墜,後座觀察員黃文謨也重傷,勉強將飛機迫降在田野中,數週後卻傷重不治。303號機應即前面考證過被《寶山史志》誤為任雲閣的907號機的那架飛機。孫省三的301號機與韓平元的302號機也各中彈10多發,但成功脫逃。其中302號機後座觀察員區輝解開安全帶,站在座席內向後操作機槍時,駕駛員韓平元急降躲避日機攻擊,區輝被拋了出去,幸好有降落傘,安全落到地面。

王倬

1983年《上海文史資料選輯第42輯》有原第5大隊第24中隊分隊長王倬的回憶文章,稱大世界慘案是第2大隊祝鴻信機的轟炸員雷天眷因為痛恨外國人,故意對上海跑馬場投下一枚800磅炸彈,結果命中大世界遊樂場前面。此說普遍被大陸的書籍與期刊雜誌引用。王倬的文章,應該也是記憶混淆的結果。前述祝鴻信機空戰受傷,倒是有可能為了減負將炸彈往跑馬場投下,結果投偏了或前置量取得不夠,落在大世界前。但是王倬稱是雷天眷,又說是什麼不忿帝國主義所以投彈云云,純屬子虛烏有。

1937年8月時,雷天眷隸屬於第8大隊30隊,該隊使用的是美國馬丁139WC 中型轟炸機(馬丁B10B外銷型),在當時已經算是中國空軍的重轟炸機了,而雷天眷是3005號機楊季豪機組的轟炸員。8月13日,因雨受阻在在江西吉安機場的第8大隊30隊接到命令要在第二天即8月14日下午飛抵南京大教場。由於場地積水,加上天候不良,僅3004號機及3005號機飛到南昌,另一架3006號機途中失蹤,墜毀在臨川;中隊其它飛機仍留在吉安。

8月15日早上,30隊分從南昌及吉安飛抵南京,加油掛彈後飛到上海附近執行轟炸任務。8月16日,為了防止寶貴的重轟炸機被日軍飛機攻擊,第8大隊移動到漢口王家墩機場,其後都從此出發,在南京大教場加油加彈後,到長江外海或吳淞口巡邏,覓機投彈攻擊日本海軍艦隻。8月25日,第8大隊30隊的2架馬丁轟炸機與19隊的3架亨克爾 He-111轟炸機聯合出擊,因配合不良,雙方分散。馬丁機到長江上(羅店與崇明島間)轟炸日艦,雷天眷當時操作錯誤,先投兩枚250公斤炸彈,再投800公斤炸彈,因前置量不足,未能命中。由於護航的5架波音驅逐機也都隨著馬丁機飛行(原本是分成3架和2架分別護航亨克爾機與馬丁機),以至單獨返回的亨克爾機群在崑山附近遭日機攔截,被擊落2架。事後蔣介石大怒,不聽分說,怒責30隊隊長石守信上尉,將其降為中尉並調離單位,30隊隨即由老蔣的私人飛機駕駛員巴爾(Julius A. Barr)來「整頓」。巴爾完全沒有軍事經驗,全隊怨聲載道。最後在1938年進行對日本的「人道遠征」,馬丁機隊才「戴罪立功」。以上資料見劉文孝編《中國之翼第二輯・馬丁機隊覆滅記》第70至103頁。

所以,雷天眷不但不屬於第2大隊,他隨第8大隊出擊的時間、地點跟8月14日和8月23日的誤炸租界半點關係都沒有。

龔穎澄

2015年出版的朱力揚《1945請記得他們:中國空軍抗戰記憶》中稱第2大隊11隊上尉隊長龔穎澄的日記中記載當日下午第2大隊出動轟炸,有兩架飛機降落在虹橋機場,其中一架在離開匯山碼頭向西南飛行約半分鐘後,鬆落的炸彈掉落在大世界遊樂場。此事在2011年《傳記文學》刊載的《龔穎澄將軍戰時日記》中並未提及,不曉得是不是在雜誌刊載時有所保留。

如果朱力揚引用的龔穎澄日記部分是可靠的,那麼這就對大世界遊樂場的誤炸提供了比較確實的線索。由於是日記,應比幾十年後的回憶更清晰一些。尤其龔穎澄本身是第2大隊11隊隊長,對於內情的瞭解要更深入。

回溯前面提到的作戰經過,第二大隊在虹橋機場迫降的有907號機(祝鴻信/任雲閣)及1107號機(顧兆祥/葉雲喬)兩架。

與王倬的回憶一起來看,誤炸大世界遊樂場的飛機,似乎指向了907號機。

|

| 1937年8月上海租界誤炸案相關位置圖 |

約翰・B・鮑威爾

其實筆者一直有個想法,當時上海租界有許多外國人,又是中外記者匯集之處,應該會有不少紀錄誤炸事件的目擊資料流傳下來,或許這些外文資料可以補上中文資料的不足。花了一點時間研究之後,的確找到了一份相當確切的目擊紀錄。

前文提到的美國記者約翰・B・鮑威爾(John B. Powell)的回憶錄裡,對大世界誤炸案的來由有第一手的目擊紀錄。8月14日下午,他在美洲總會(America Club)的屋頂觀戰,看到一架準備轟炸「出雲號」的國軍轟炸機被一架日本飛機擊傷後,掙扎要飛往虹橋機場,在途中為了減輕負荷,將兩顆重磅炸彈投向跑馬場,但是誤中大世界遊樂場前的廣場。他說:

「一架載有兩枚重磅炸彈的中國飛機嘗試要轟炸錨泊在租界鬧區前的黃浦港(江)中的日本『出雲號』戰艦。在中國飛機進入能夠精確轟炸目標的位置前,就被一架日本戰鬥機攻擊。身負重傷的中國飛行員嘗試要飛到市郊還在中國軍隊手中的虹橋機場,但他知道飛機受傷,又載有炸彈重荷,是到不了機場的,他就試著把炸彈投落在航向會經過的跑馬場。但是兩枚重磅炸彈差了約300米,炸中有著上海日常午後頻繁交通的路口,路上此時擠滿了汽車、黃包車、行人、還有數以千計正在領取施粥賑濟的難民。

第一枚炸彈在柏油路上爆炸,很顯然地引爆了在路面上空數英尺的第二枚炸彈,讓致命的爆炸物廣佈擁擠的路口。十幾輛汽車和乘客被破撕裂或被爆炸的油箱燒死當場,四面八方各長一個街區的行人都碚地不起,數以百計。最慘重的傷亡發生在雲集於大世界娛樂中心前領取食物的難民們。衣衫燼毀、肢體殘缺、男女老少的遺體在房子牆邊堆著有五英尺高。

當炸彈命中大世界遊樂場時,我在大約10個街口之外的美洲總會屋頂看著中國和日本飛機交戰。爆震撼動了整個上海。我匆匆趕到現場,在我多年採訪中國內戰的生涯中,第一次真正看到血流成渠。當我那晚回到家中時,鞋襪褲腳全都是血塊。……」

張治中

鮑威爾的敘述,可以找到當年的國軍文電印證。張治中8月15日傍晚陳報國軍飛機經租界上空遭各國部隊射擊情事的《刪酉電》稱:「據云因寒日(按,14日)我機轟炸日艦時彈曾落及美旗艦之旁,同時與敵機空戰時我機曾落彈數枚於大世界,致死傷我國民四百餘人及七八西人等語」。

根據鮑威爾的敘述和張治中的電報,可以推知,投彈的飛機應是祝鴻信的907號機,在被「出雲號」的九五式水上偵察機(山崎/宮田)擊傷後,負傷的祝鴻信掙扎著要保全飛機飛到虹橋機場,在途中想減輕飛機重量,遂把炸彈往較空曠的跑馬場投下,不料卻失誤了。

大世界誤炸事件的源由解決了,那麼,南京路呢?一樣的,可以找到外國目擊者。

|

| 這是相當著名的老照片,從上海外灘南端歐戰勝利紀念碑側往北眺望 華懋飯店是有黑色尖塔的大樓,匯中飯店較矮,夾在華懋飯店與字林西報之間 |

其它目擊者

澳大利亞記者羅德斯・法爾莫爾(Rhodes Farmer)在1620時上了「字林西報」(North China Daily News)的屋頂觀戰,「字林西報」就在匯中飯店(Palace Hotel)的隔鄰,對整個黃浦江有非常好的視野。在上海出生長大的美國商人之女愛倫・修密德司(Ellen Schmids)和母親在華懋飯店(Cathay Hotel)剛用完茶點,也爬到屋頂加入遠眺黃浦江的人群。不只是這些在高樓屋頂的人,在下面街道上,還有靠著黃浦江邊的公園綠地裡,一樣也擠著不同膚色的人群,好奇的眺望著黃浦江河閘北的煙雲戰火。當日軍艦艇開始對空發射槍砲時,動能耗盡的子彈或者砲彈爆炸產生的破片墜回地面的時候,這些好奇的人們發現打仗不是那麼無害好玩,才紛紛驚慌地躲到樹下或者建築物裡。這天下午,這些彈片在整個上海地區包括租界在內造成不少中外民眾的傷亡。這個時候,羅德斯・法爾莫爾看到有10架諾斯羅普轟炸機從西向東飛來,目標顯然是在江上不遠處的「出雲號」。前面6架轟炸機被雲遮住,時隱時現,後面4架稍稍變動了航向,忽然看到有兩個黑點從飛機上掉下來,之後馬上又是兩個。隨著強風吹拂,他以為第一枚炸彈會命中近處停靠的英國驅逐艦,結果沒有,掉於江中,炸起高高的水柱。第二枚炸彈落在岸邊棧橋上,不但把棧橋炸碎,旁邊的幾艘舢舨和船家也一樣粉身碎骨,炸起的水柱混著江底的泥土,黃濁不堪。第三枚和第四枚炸彈則正正地落在匯中飯店和華懋飯店上。另外一名在美洲總會屋頂的目擊者的描述大同小異,也稱是4枚炸彈(可能是角度關係,實際是5枚)。

|

| 外國記者影片正好捕捉到投落在南京路口外黃浦江中的炸彈爆炸。A 為字林西報,B為匯中飯店,C為華懋飯店。投落江中兩枚炸彈,另在華懋飯店的煙塵顯示第三枚炸彈已經爆炸。 |

愛倫・修密德司和母親在華懋飯店屋頂看著日本軍艦開砲,看著中國飛機飛向「出雲號」灰色的艦身,更驚恐地看著數發炸彈往自己頭上掉下來。她們先看到一道閃光,眼花繚亂之際又是震耳欲聾,連日軍高射砲聲都聽不見了,火焰煙霧升起高過樓頂。沒過幾秒鐘,又是兩道閃光和兩聲爆炸。她們才趕緊躲入樓理。

從這些外國目擊者的陳述,可以知道誤炸南京路的是第2大隊的諾斯羅普輕轟炸機。根據飛機編隊的飛行路線和多達五發炸彈的數量,不難推知這並非炸彈架損害所致,而是飛行員的失誤。因為安全的考量,炸彈架的機械結構通常是在故障時卡住無法投彈,而不是故障時會讓炸彈自動掉落。諾斯羅普輕轟炸機的炸彈架更是多個橫排分布在兩個機輪間,要是高射砲火能讓這麼寬的多個炸彈架都能損壞,那飛機和飛行員早就重創不能飛行了。

美國上海總領事高思(Clarence E. Gauss)在8月28日呈遞給美國國務院的報告中稱他可以同意大世界案是因受損的飛機或受傷的飛行員誤投所致的說法,但是他對中國政府聲稱南京路口案是因為彈架受損的說法難以接受。他指出投落在南京路口的多枚炸彈來自一群飛機集體投彈,他說:「....There the planes were flying in formation headed toward the Japanese Consulate General and the Japanese flagship Idzumo. The bombs of all planes were released on signal from the leading plane; the bombs from the outer planes dropped into the river, while a bomb or bombs from the inner planes of the formation dropped in the Cathay–Palace hotel areas....」。

在華懋飯店裡還有個人值得一提。當誤炸事件發生時,老羅斯福總統(Teddy Roosevelt)的長媳埃莉諾・羅斯福(Eleanor B. Roosevelt)和19歲的兒子昆丁正在用餐。埃莉諾的丈夫(即老羅斯福總統的長子)從1932至1935年間擔任菲律賓總督,所以她們對遠東相當熟悉,剛從南京過來,在南京的時候埃莉諾曾拜會宋美齡。幸好炸中華懋飯店7樓的炸彈沒有貫穿更多樓層,否則昆丁就沒有機會與他的父親在1944年諾曼地登陸時創造「上陣父子兵」的美談了。

鮑威爾回憶,在15日晚間,埃莉諾・羅斯福找到他的辦公室,跟他討論如何避免交戰雙方再傷及租界中人。他建議埃莉諾送電報給雙方上層她認識的人,用私人關係提出抗議。埃莉諾當即發了兩封電報,一封給宋美齡,一封給日本首相近衛文麿,請她們盡力提醒軍方避免波及租界(按,有文章誤以為埃莉諾是當時現任的小羅斯福總統的夫人,不確。會這樣認為大概是因為兩人同名同姓都叫埃莉諾・羅斯福)。宋美齡回電稱對於於從兩架受損飛機上掉下炸彈而傷及無辜之事至表遺憾,蔣委員長也很震驚,已下令調查。

沒有資料顯示近衛文麿曾經回電,但是第二天即16日晚間2055時(上海當地時間)「出雲號」在被中國海軍「史102號」魚雷艇攻擊後,雖未受創,卻於2106時下達往下游移動命令,隨即在2135時完成起錨解纜並開始向下游航行,並在2220時移動到黃浦江下游稍遠的錨泊處。

所以實際情形很可能是日本方面受到各國外交人員及知名人士的壓力,在16日稍早就已經決定要移動「出雲號」,艦上早有準備,早早就啟動了鍋爐,「史102號」的攻擊恰巧適逢其會。

「出雲號」此次移動泊位是為了減少租界被誤炸的可能,也為了保護自身安全。但當時中國報章雜誌卻誤傳其已經沈沒,大加宣傳。日軍為了闢謠,在數日後又將「出雲號」移回至原來位置,中國報章卻稱日本以另一艘姊妹艦冒名代替。此荒謬謠言流傳甚廣,甚至載於陳納德回憶錄之中(按,其書中這段敘述語氣不類陳納德之言,筆者疑為陳香梅代筆加入)。

租界當局的沈默以及前述鮑威爾的回憶錄稱炸彈是捷克製造之事,在在說明了這兩枚炸彈可能來自中國空軍。當時上海租界的輿論已經是偏向於支持中國,如果是日本炸彈,不太可能會保持沈默,至少也會透過外交管道抗議。但租界當局顯然保持沈默,而如鮑威爾之流的記者和報社編輯,可能已經知道租界當局的結論,但是基於對中國的同情,也是諴默不言,僅在事件發生後,報導出現一架銀色單翼機。8月25日上海《申報》二版引目擊外人稱:「一銀色單葉機,外國觀察家稱之為怪飛機者,飛行極高,雖以有力之望遠鏡窺之,亦不能辨明飛機上之符號云。」

雖然上海華文報紙極力撇清,外文報紙緘默不語,但其實外國記者都知道是中國飛機投下的炸彈。

Malcolm Rosholt 是當時在上海的美國記者之一,他從1931至1937年在上海擔任記者與報紙編輯,1938年回美。珍珠港事件後被徵召入伍,由於會說中文,在1943年底派至中國,先在第十四航空軍,後派任國軍第九戰區聯絡官,戰後在1945年退伍。1949年至1952年在陳納德的 CAT 擔任公關宣傳工作。在他1984年有關中國早期航空的著作中提到,8月23日這天投落在先施百貨的炸彈,從破片來看毫無疑問是中國飛機投下的。

美國上海總領事高斯在8月23日和8月24日給國務院的電報中稱此二枚炸彈毫無疑問屬於中國,並建議由在南京的美國駐華大使出面悄悄地通知中方有充分證據顯示是中方責任。美國駐華大使就此事在8月24日及25日兩次致函中華民國外交部,外交部以官式答覆打太極拳推諉過去。此事既然已經上升到外交層面,那就不是無根無據的隨意推論了。

中國空軍的損失是:

從這一天的作戰經過和數字可以看出中國空軍與日本海軍航空隊間的差距,特別是在飛行技術上。日軍的水上偵察機能憑藉高度取得佔位優勢攻擊國軍飛機,國軍飛行員卻少警覺。而國軍飛行員訓練不足,意外事故較多,額外損耗了較多的戰力,對原本已經屬於弱勢的國府空軍來說更是雪上加霜。這些問題都要等到日後美援到來,才能得到比較系統化的改善。

|

| 諾斯羅普伽瑪2E輕轟炸機底部彈架 |

先施百貨案

8月23日先施百貨誤炸案當時並沒有定論,中日雙方互相指責。租界當局掌握了未爆炸的炸彈彈體,按理說應該可以查得出是屬於中日哪一方的炸彈,但是卻保持沈默,未曾張揚。筆者近來研究考證的結果,發現不但這兩枚炸彈應是來自中國空軍,而且還引出了一段被秘密掩蓋了80年的秘史。租界當局的沈默以及前述鮑威爾的回憶錄稱炸彈是捷克製造之事,在在說明了這兩枚炸彈可能來自中國空軍。當時上海租界的輿論已經是偏向於支持中國,如果是日本炸彈,不太可能會保持沈默,至少也會透過外交管道抗議。但租界當局顯然保持沈默,而如鮑威爾之流的記者和報社編輯,可能已經知道租界當局的結論,但是基於對中國的同情,也是諴默不言,僅在事件發生後,報導出現一架銀色單翼機。8月25日上海《申報》二版引目擊外人稱:「一銀色單葉機,外國觀察家稱之為怪飛機者,飛行極高,雖以有力之望遠鏡窺之,亦不能辨明飛機上之符號云。」

雖然上海華文報紙極力撇清,外文報紙緘默不語,但其實外國記者都知道是中國飛機投下的炸彈。

Malcolm Rosholt 是當時在上海的美國記者之一,他從1931至1937年在上海擔任記者與報紙編輯,1938年回美。珍珠港事件後被徵召入伍,由於會說中文,在1943年底派至中國,先在第十四航空軍,後派任國軍第九戰區聯絡官,戰後在1945年退伍。1949年至1952年在陳納德的 CAT 擔任公關宣傳工作。在他1984年有關中國早期航空的著作中提到,8月23日這天投落在先施百貨的炸彈,從破片來看毫無疑問是中國飛機投下的。

美國亞洲艦隊旗艦「奧古斯塔」號重巡洋艦上的對空觀察哨報告,一架雙引擎飛機在租界上空投下了炸彈,而這架飛機的機翼上有很清楚的中國空軍藍底白星的國徽。英國遠東艦隊旗艦「坎布蘭德」號重巡洋艦的艦史也稱是中國飛機投下的炸彈。

美國上海總領事高斯在8月23日和8月24日給國務院的電報中稱此二枚炸彈毫無疑問屬於中國,並建議由在南京的美國駐華大使出面悄悄地通知中方有充分證據顯示是中方責任。美國駐華大使就此事在8月24日及25日兩次致函中華民國外交部,外交部以官式答覆打太極拳推諉過去。此事既然已經上升到外交層面,那就不是無根無據的隨意推論了。

更有意思的是,美國亞洲艦隊在後來根據紀錄撰寫的報告中稱8月23日投彈的這架銀色雙引擎低單翼飛機有著類似道格拉斯客機("..., identified as a Douglas passenger plane, ...")的外型,而且機翼上有明顯的中華民國國徽!

在此所謂的「道格拉斯客機」指的應是當年民航界的首愛──道格拉斯 DC-2 運輸機。中國當時並無多少DC-2,僅有中國航空公司(CNAC)購入數架,但這些飛機在機翼上並無國徽。其它外形類似的飛機有波音247型客機,張學良有一架波音247D型,在西安事變後被中國空軍接收,作爲蔣宋座機,抗戰期間在江西宜昌機場被日機炸毀。另外張學良也訂購了一架波音247Y(武裝型),大約在1937年抵華,但此時張已爲階下囚;此機據稱不久後即撞山損毀,時地不詳。

考量許久,發現除民航飛機外,另一可能機種是德國的 He-111A-0。此型機是德國亨克爾廠產製軍、民雙用的現代轟炸機和客機。原是廣東空軍從德購入數架,後來與廣東空軍其它飛機投奔中央,編入中國空軍。該型飛機有雙引擎、低單翼,機體兩側有多個舷窗,遠距外看來跟民航客機差堪吻合。若此為真,那也就意味著 He-111A-0 首戰的日期,要早於官方記載的8月25日!這背後或許會牽扯出更多的秘密來。

考量許久,發現除民航飛機外,另一可能機種是德國的 He-111A-0。此型機是德國亨克爾廠產製軍、民雙用的現代轟炸機和客機。原是廣東空軍從德購入數架,後來與廣東空軍其它飛機投奔中央,編入中國空軍。該型飛機有雙引擎、低單翼,機體兩側有多個舷窗,遠距外看來跟民航客機差堪吻合。若此為真,那也就意味著 He-111A-0 首戰的日期,要早於官方記載的8月25日!這背後或許會牽扯出更多的秘密來。

|

| 廣東空軍時期的亨克爾 He-111A-0 轟炸機 |

|

| 抗戰末期轉入中國航空公司(CNAC)的最後一架 He-111A-0,機體可見許多舷窗,頗似客機 |

總結算

此日日本海軍航空隊的損失是:- 九六陸攻(桃崎意喜雄),筧橋空戰被不知名飛行員擊落

- 九六陸攻(三井敬之),筧橋空戰被高志航/譚文或鄭少愚擊落

- 九六陸攻(山下睦夫/大串均),筧橋空戰被高志航、李桂丹/柳哲生/王文驊擊傷,迫降中破不予修復,應算擊落

- 九六陸攻(小川仁三),廣德空戰被周庭芳擊中輕傷,空中停留過久油盡迫降水面,屬意外事故

- 九五式水上偵察機(山崎良平/宮田旻),上海空戰被周庭芳擊傷,當晚修復

- 另外數架九六陸攻中彈數發輕傷

中國空軍的損失是:

- 霍克三式驅逐機(梁鴻雲),上海空戰被森澄夫擊落,梁鴻雲陣亡

- 諾斯羅普伽瑪 2E轟炸機(祝鴻信/任雲閣),上海空戰被出崎良平擊傷,祝鴻信負傷,任雲閣陣亡

- 諾斯羅普伽瑪 2E轟炸機(顧兆祥/葉雲喬),被高射砲擊落,迫降於虹橋機場外,機毀人無恙

- 諾斯羅普伽瑪 2E轟炸機(水建磐/李傳謀),被高射砲擊落,墜毀於常州,李傳謀陣亡

- 霍克三式驅逐機(袁葆康),被高射砲火擊落,機輪被擊傷不能放下,迫降於虹橋機場時翻覆,機毀人無恙

- 霍克三式驅逐機(劉樹藩),油盡迫降撞樹,機毀人亡,屬意外事故

- 霍克三式驅逐機(金安一),被日機射擊輕傷,油盡迫降撞高射砲兵營房,飛機損傷人無恙

- 霍克二式驅逐機(哈虎文),油盡迫降田野,機毀人無恙,屬意外事故

- 馬丁B-10轟炸機(馬興武/張錫祐),在臨 川上空失事墜毀,機員殉難,屬意外事故

- 另數架出動的飛機被高射砲火擊中輕傷

從這一天的作戰經過和數字可以看出中國空軍與日本海軍航空隊間的差距,特別是在飛行技術上。日軍的水上偵察機能憑藉高度取得佔位優勢攻擊國軍飛機,國軍飛行員卻少警覺。而國軍飛行員訓練不足,意外事故較多,額外損耗了較多的戰力,對原本已經屬於弱勢的國府空軍來說更是雪上加霜。這些問題都要等到日後美援到來,才能得到比較系統化的改善。

2018.08.11 首發。

2020.08.10 恩地五郎照片補遺。

參考資料

- Asiatic Fleet. Some phases of the Sino-Japanese conflict (July to December 1937),dated Feb 10, 1939.

- Boniface, Patrick, HMS Cumberland: A Classic British Cruiser in War and Peace, Periscope Publishing Ltd, 2006, ISBN 9781904381372.

- Christian Henriot (安克強),汪怡君譯,《1937年8月:戰爭與平民的集體死亡》,http://www.virtualshanghai.net/Asset/Source/dbArticle_ID-129_No-01.pdf,2018年7月15日取得。

- Finch, Percy, Shanghai and Beyond, New York: Charles Scribner’s Sons, 1953, 357 pages.

- Foreign Relations of the United States Diplomatic Papers, 1937, The Far East, Volume IV.

- French, Paul, Bloody Saturday: Shanghai’s Darkest Day, E-Penguin, 2017, 105 pages.

- Powell, John B., My Twenty-Five Years in China, New York: MacMillan Company, 1945, 436 pages.

- Malcolm, Rosholt, Flight in the China Air Space, 1910-1950, Rosholt House, ISBN 978-0910417044, 1984, 238 pages.

- Polley, Clad Elmer & Hill, Myron O. - U.S.S. Augusta Under Fire: Fire Over Pootung, Sino-Japanese Incident, 1937-1938, Shanghai, China, North China Daily News:Shanghai, 1938, 136 pages.

- 中山雅洋,《中国的天空〈上〉―沈黙の航空戦史》,大日本絵画,ISBN 978-4499229449,2007年,366頁。

- 防衛研修所戰史室,阿部少佐,支那事變主要作戰研究其之一,揚子江方面作戰其之一,622

- 全國政協文史和學習委員會,《八一三淞滬抗戰》原國民黨將領抗日戰爭親歷記叢書,文史出版社,ISBN 9787503400049,1987年,427頁。

- 松本重治,曹振威等譯,《上海時代》,上海:上海書店出版社,ISBN 780678307,2005年,656頁。

- 宮田旻,《上海激戰十日間・上海戰の上空哨戒》,東京:揚子江社出版部,1939年8月30日,397頁。

- 鹿屋海軍航空隊,《廣德、杭州空襲戰鬥詳報・昭和12年8月14日》,鹿空機密第38號,JACAR,Ref# C14120253200 ,https://www.jacar.go.jp/index.html,2018年取得。

- 陳應明、廖新華,《浴血長空──中國空軍抗日戰史》,航空工業出版社,ISBN 9787801836908,2006年,400頁。

- 國防部史政編譯局,《海軍作戰(一)蘆溝橋事變前之海軍作戰》,日軍對華作戰紀要叢書十五,台北:國防部史政編譯局,1987年7月,887頁。

- 劉文孝,《中國之翼・第一輯》,台北:中國之翼出版社,ISBN 9578628102,1990年,210頁。

- 劉文孝,《中國之翼・第二輯》,台北:中國之翼出版社,ISBN 9789578628113,1991年,265頁。

- 劉文孝,《中國之翼・第三輯》,台北:中國之翼出版社,ISBN 9578628005,1992年,264頁。

- 蔣緯國編,《國民革命戰史・抗日禦侮・第四卷》,黎明文化事業公司,1978年,253頁。

- 龔業悌,《抗戰飛行日記》,長江文藝出版社,ISBN 9787535444820,2011年,415頁。

- 上海《申報》,1937年8月24日、25、26日。網上取得掃描版。

- 陳慶雲、蔣堅忍《陳慶雲蔣堅忍電蔣中正日機十四日空襲航校遭擊落一架等情》,1937年8月14日,國史館典藏號:002-090200-00034-280,2020年6月17日取得。

- 張治中,《張治中電蔣中正等陳報我空軍飛機十四日過租界上空遭各國防空部隊射擊原因》,1937年8月15日,國史館典藏號:002-090105-00002-468,2020年6月17日取得。

5 留言

Would love to know more about how you came about this story.

The references to your grandfather are from two places.

龔業悌 - 抗戰飛行日記, pg. 145. He mentioned in his diary of Aug 17, 1937 that his classmate Lee, Chuan-Mo (李傳謀) was killed in a crash landing in Changzhou (常州) but another classmate 水鏡磐 survived the same crash landing.

Lee, an observer/gunner on a Northrop Gamma 2E light bomber, was reported lost along with the aircraft on Aug 14, 1937 in ROCAF combat records. The records did not mention the name of the pilot. I happened to notice this reference in the above book.

Here is another reference with more details.

http://www.ifuun.com/a20178314859290/