珍珠港事件中,南雲忠一未下令執行第三次攻擊之決策,歷來備受爭議。。很多人被淵田美津雄的陳述及一些美方回憶錄的影響,往往未能深入探討南雲這個決策的諸多軍事、技術因素,而簡單地將其歸因於南雲非航空兵科出身的保守心態。

事實上,即使是機動部隊本身的參謀,對於是否實施第三次攻擊也有不同意見,並非都贊同山口多聞和淵田美津雄的觀點;以參謀長草鹿龍之介為例,他具備航空作戰經驗,意見為南雲所重視,並不贊同執行第三次攻擊。

一、距離與時間

• 第一次攻擊隊於上午06時許起飛,此時艦隊距歐胡島約為230海浬。

• 第二次攻擊隊於上午07時15分起飛,與歐胡島之距離約為200海浬。

• 第二次攻擊隊起飛後,艦隊以24節之航速向北方航行,拉開與歐胡島的距離。

• 第一次攻擊隊於上午10時開始降落,耗時約30分鐘,此時機動部隊距歐胡島約270海浬。

• 第二次攻擊隊於上午11時30分開始降落(以飛龍號紀錄為例),耗時超過一小時,此時機動部隊距歐胡島約300海浬。

|

| 珍珠港攻擊事件時間表 |

淵田美津雄最晚離開珍珠港上空,中午過後才降落於赤城號航空母艦。他降落後詢問各飛行隊長,並結合自身紀錄,於赤城號艦橋向南雲及草鹿報告戰況。此時應該在12時30分過後。(Prange, p. 542)

假設南雲於13時決定發起第三次攻擊,艦上甲板整備準備起飛約需一小時,則最早之起飛時間約為14時。考量艦隊安全,指揮官應不致下令艦隊轉向南方,故預估機動部隊與歐胡島之距離將不少於300海浬。

所以,算一下,第一次攻擊隊花了4~4.5小時(230+270海浬),第二次攻擊隊4.25~5+小時(200+300海浬)。第三次攻擊隊300+300海浬,那應該要5小時以上。

但是,當天檀香山日落是1719。1400起飛的話,回艦已經是1900+,這對還沒完成夜間訓練的翔鶴與瑞鶴號的飛行員,以及其他四艘航艦上在八、九月才補進年輕飛行員來說,根本是不可能的任務。也因此,翔鶴與瑞鶴號兩艘航艦上的機組員對於執行第三次攻擊並不怎麼熱情(Prange, p. 546)。

|

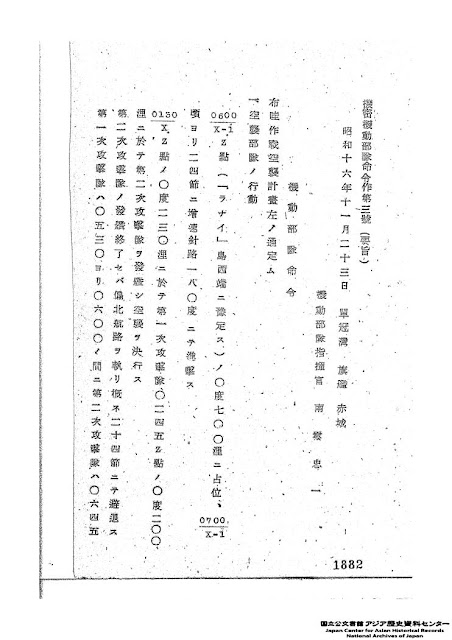

| 機動部隊作戰命令第三號,第二次攻擊隊起飛後,機動部隊迅速北上,遠離歐胡島 |

二、可用飛機數

這個問題,也是一直都沒看到有人探討。六艘航空母艦共有399架艦上機,公認損失29架,那應該有370架飛機可用?非也,這29架只是沒有回艦的飛機,另外有19架飛機在回艦後無法修理而報廢,有的就直接推入海中。不只如此,由於美軍防空砲火猛烈,還有86架以上的飛機需要修理,不可能參加第三次攻擊隊。所以,此時還能出擊的艦攻剩約75%,艦爆50%,艦戰75%,總共大約265架。(《戦史叢書第010巻ハワイ作戦》,p. 344)

這數字實際上可能還要再少幾架。戰史叢書第10卷的表中,飛龍的「收容直後可使用機數」應該是包括了「修理後可使用機數」,因為它的後者數字都是零,不太可能。因為飛龍的艦攻、艦爆都是跟蒼龍的一起行動,特別是第二次攻擊隊的艦爆,和其它三艘航艦的艦爆一樣,都是在珍珠港上空,要面對美軍高砲火力,要說其它航艦的飛機都受創嚴重,飛龍的飛機卻極少受創,不太可能。所以,飛龍的「收容直後可使用機數」應該再往下調才是合理。

而「收容直後可使用機數」並不意味著都能在第三次攻擊隊出擊。首先,艦戰有90架可用,大部分都得留下保護航艦。估計三分之一能夠替第三次攻擊隊護航就已經是很大的風險,畢竟歐胡島上美機並未全滅,可想而知會大肆搜尋反擊,另外更有兩艘以上美國航艦在外遊蕩,都有可能來攻擊。

這265架飛機中,更不可能都在這短短時間內完成整備。第一次攻擊隊返艦較早,此時完成整備執行第三次攻擊隊的可能性較大,第二次攻擊隊才回艦不久,來不及參加第三次攻擊隊。

所以,第三次攻擊隊必須使用第一次攻擊隊回艦後還可用的飛機,那就是:70架艦攻、36架艦爆、29架艦戰、共135架,略少於第一次攻擊隊兵力的四分之三。

剩下的130架飛機(38架艦攻、31架艦爆、61架艦戰)──包括原本留在航艦的CAP和第二次攻擊隊剩餘可用的飛機──就必須負起應付可能出現的美國航艦,並且保護航艦的責任。

|

| 《戦史叢書第010巻ハワイ作戦》,p. 344 |

三、任務影響的武器選擇

這個問題,也少有人探討。執行任務時,不管艦攻、艦爆,都得按照目標特性,裝載適用的彈藥。在中途島之役時,日本航艦面對兩種目標(陸上設施、敵人航艦)間的切換時,就發生了彈藥手順的問題。在珍珠港準備第三次攻擊隊,它們面對了三種目標(港內船艦、陸上設施、敵人航艦),彈藥手順的問題更嚴重!

先看當時日本海航的航空炸彈及魚雷:

• 98式25番陸用爆彈,242.2公斤,對陸上目標,可破壞400mm鋼筋水泥。

• 99式25番通常爆彈,251.1公斤,對艦穿甲彈,穿甲 50mm。

• 99式80番5號爆彈,796.8公斤,對戰艦穿甲彈。

• 九一式改一型空射魚雷,852公斤。

• 九一式改二型空射魚雷,852+公斤,淺水魚雷,機動部隊出發前收到約100枚,分在兩鶴以外的四艘航艦上。

第一次攻擊隊

艦攻:赤加蒼飛,40架九一改二魚雷、49架99式80番5號爆彈。目標:港內戰艦。

艦爆:翔瑞,51架,98式25番陸用爆彈。目標:陸上機場、設施。

第二次攻擊隊

艦攻:翔瑞,54架98式25番陸用爆彈x2。目標:陸上機場、設施。

艦爆:赤加蒼飛,78架99式25番通常爆彈。目標:港內(非戰艦)艦艇。

|

| 據《戦史叢書第010巻ハワイ作戦》資料歸納日機數據 |

在珍珠港攻擊前一天,日本航艦收到從東京轉來的珍珠港情報(潛伏在檀香山的吉川猛夫所發),知道美國航艦都已出港;攻擊直前以及當中,也確認美國航艦不在港內,是對日本航艦的重大潛在威脅。所以,第一次攻擊隊返艦降落後,修整備戰,應以對付美國航艦為主,艦攻裝九一式改一型魚雷(非淺水),艦爆裝99式25番通常爆彈。

若要派第三次攻擊隊對付港內艦船,艦爆沒有問題,艦攻需要更換彈藥。此時日本艦隊已知珍珠港防空砲火極為猛烈,不少飛機重創;若再派出攜魚雷低飛強攻的艦攻,基本沒有活路。而對付海上航艦的傳統魚雷,也無法用於珍珠港內,艦攻換裝99式25番通常爆彈和99式80番5號爆彈是絕對必要的。可是若要換裝,當天下午根本不可能再出擊,此事有源田實訪談回憶為證,所以源田當時並不主張當天再攻珍珠港,而是多留幾天搜索美軍航艦將其殲滅。(Prange, pp. 543-544)

源田實的副手,第一航空艦隊航空乙參謀吉岡忠一回憶:「敵方航空母艦的位置未知,但敵人卻知道我方艦艇的位置。而且,當天沒有時間發動攻擊,再次攻擊只能在第二天進行。如果在這種情況下發動再次攻擊,可能會發生類似中途島戰役的悲劇。」(「丸」一九九五年二月号)

若要派第三次攻擊隊對付陸上設施,那更要全部更換。艦攻、艦爆全換成98式25番陸用爆彈,當天下午一樣無法出動。

這裡,又抓到一個淵田美津雄說法多變的例子。淵田在1963年接受 Prange 訪談時,聲稱自己回艦後在赤城號艦橋主張應該馬上再次攻擊,目標是海軍修船廠及油槽。但是,他的《真珠灣攻擊》在 1975年出版時,卻稱自己主張第三次攻擊徹底摧毀港內船艦,第四次攻擊目標才是海軍修船廠。(淵田美津雄,p. 126)

四、第三次攻擊隊的攻擊力

九七艦攻執行水平轟炸任務時,可以載一枚800公斤穿甲彈,或兩枚250公斤炸彈(陸用或通常);九九艦爆則可載一枚250公斤炸彈(陸用或通常)。

所以,即使第一次攻擊隊返艦後不顧美國航艦的威脅,為了攻擊珍珠港陸上設施裝載陸用爆彈,而能在當天下午派出第三次攻擊隊,那它們最多也不過能攜帶176枚98式25番陸用爆彈(相當於44噸彈藥量),這個數量僅能讓海軍修船廠和油槽受創,根本無法重創,更遑論在猛烈防空砲火下,有多少能夠精確投彈。更重要的是,修船廠的修復並不困難,即使油槽全部摧毀,也無法影響美國海軍以珍珠港為基地的行動。此點是另一重大迷思,容後再敘。

|

| 鳥瞰珍珠港及檀香山港。左起:福特島、海軍修理廠及乾塢、希克姆機場、檀香山港(右上方雲層下) |

資料

1. 《飛龍飛行機隊行動調書》,JCAR-C08051579100

2. 淵田美津雄,《偷襲珍珠港》,簡體版,北京:商務印書館,1979(《真珠灣攻擊》,日文版,東京:河出書房新社,1975)

3. 《戦史叢書第010巻ハワイ作戦》,朝雲新聞社,1967。p. 344

4. Prange, Gordon W, At Dawn We Slept _ the Untold Story of Pearl Harbor, McGraw-Hill, 1982.

5. Zimm, Alan, The Attack on Pearl Harbor_ Strategy, Combat, Myths, Deceptions, Casemet, 2011.

6. Smith, Carl, Pearl Harbor 1941: The Day of Infamy - Revised Edition, Osprey, 2001.

7. 吉川猛夫,《潛伏珍珠港》,北京:解放軍出版社,1986。

0 留言